「母の友」2019年7月号の記事を転載してお届けします。「母の友」は、園や家庭で、子どもたちとの日々がもっと楽しくなるような「子育てのヒント」と「絵本の魅力」を毎月お伝えする雑誌です。

定期購読は、販売代理店(こどものとも社)にお申込みください。

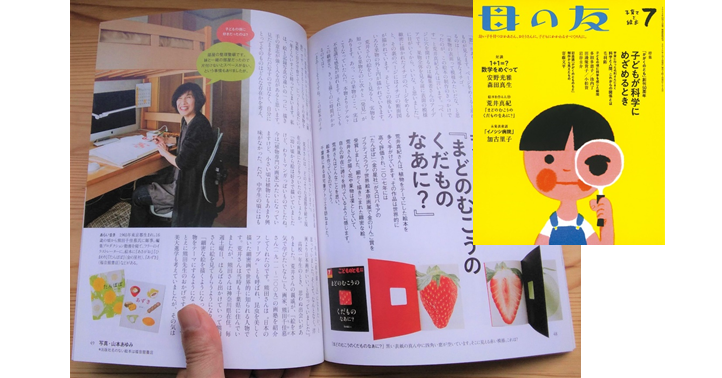

絵本を作る人26

荒井真紀さん『まどのむこうの くだもの なあに?』

こどものとも年中向き2022年7月号『まどのむこうの やさいは なあに?』の作者・荒井真紀さんへのインタビュー記事です。

荒井真紀さんは、植物をテーマにした絵本を 多く手がけています。

その作品は世界的に 高く評価され、2017年には 『たんぽぽ』(金の星社)がスロバキアのブラティスラヴァ世界絵本原画展で金のりんご賞を受賞しました。

細かく描きこまれた緻密な絵。

荒井さんが描く花や果物は凜としていて、自らの存在に誇りを持っているように感じます。

荒井さんはどんなことを思い、絵本を作っているのでしょう。

千葉県にある自宅兼アトリエを訪ねました。

絵本『まどのむこうのくだものなあに?』は月刊絵本「こどものとも年中向き」の2019年7月号(現在は「こどものとも絵本」として刊行)です。

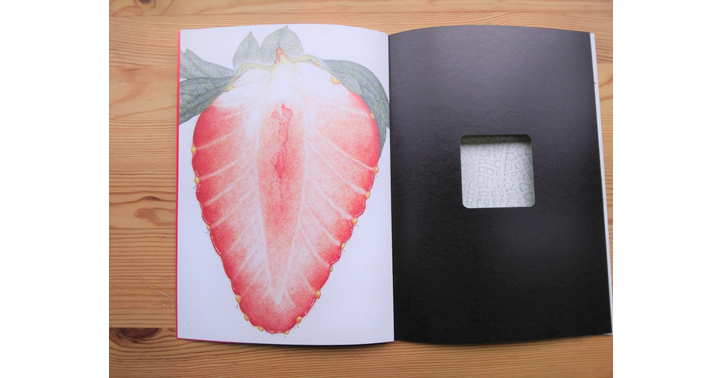

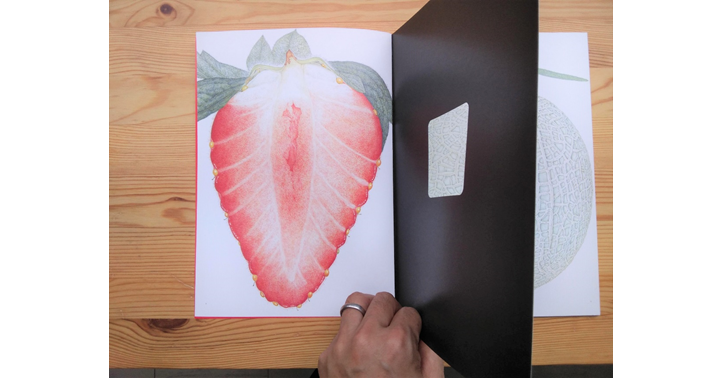

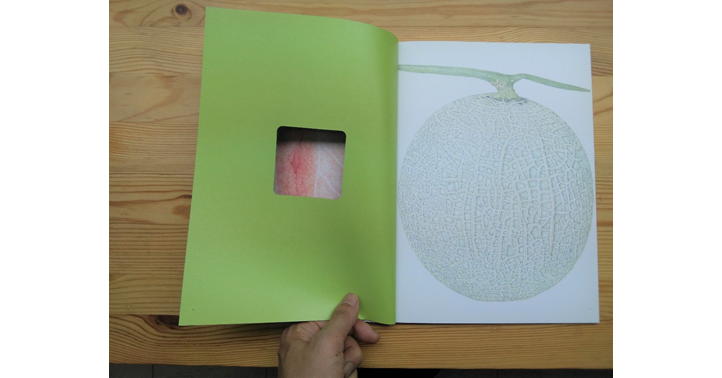

黒い表紙の真ん中に実際にくり抜かれた「窓」があり、その向こうに何やら赤いものが見えます。

ページをめくると現れるのは見事なイチゴ。

「果物の表面って模様みたいだな、と思ったのが、この絵本の制作のきっかけです」と荒井真紀さんは言います。

「ページに穴を開けるのは編集者さんのアイデアです。

果物全体を見る前に表面の模様 に目がいくから、いいな、と思いました」。

緻密に描かれたイチゴのページをめくると、その裏のページにはイチゴの断面図 が描かれています。そしてこの後もいろ いろな果物の外と内が描かれていきます。

荒井さんの絵をじっと見ると、実物を知っている果物なのに次々と「発見」があります。

あっ、この果物のここ、実はこうなっていたんだ。

本物よりリアル?

不思議な感覚が訪れます。

それにしてもこの緻密さ、きっと描くのに時間がかかるのでは?

「まあ…..そうですね。

この絵本のイチゴは外側を描くのに実作業だけで四週間。

でも一番時間がかかるのは描く前の『観察』です。

できることなら、その果物を実際に自分で育てて、じっくりと見たい。

一年くらいすぐに経ってしまいます。

私は、絵と記録写真の違いの一つに、描き手の意志が強く入る点があると思います。

見たままをただ写すのではなく、自分にとってそのものはどんな存在かを考え、自分なりに表現すること。

それが絵を描くということだと思っています」。

荒井さんは、どのような道筋を経て現 在の画風にたどりついたのでしょうか。

「幼い頃から絵は好きで描いていました けど、わりとマンガっぽいものでしたね。

今は「植物専門の画家」みたいになっていますけど、小さい頃は植物にもあまり興味がなかった。

ただ、中学生の頃にはもう、将来は『絵を描く人』になりたい、と思っていました。

そして、なんとなく、洋画より日本画がいい、と思っていました」。

高校一年生のとき、思わぬ出会いがありました。

荒井さんの親戚が、「絵を本気で学びたいなら」と、画家、熊田千佳慕さん(1911~2009)の画塾を紹介してくれたのです。熊田さんは“日本のファーブル”とも呼ばれ、昆虫を美しく描いた細密画で世界的に知られる人物です。

荒井さんは当時も千葉県に住んでいましたが、熊田さんは神奈川県在住。

毎週土曜日、はるばる出かけていって熊田さんに絵を見てもらうようになりました。

「細密な絵を描くようになったのも、植物をテーマにするようになったのも、ひとえに熊田先生のおかげです。

それまで美大進学も考えていましたが、その気はなくなりました。

絵は、熊田先生が教えてくださる。 大学では他のことを学ぼう、と」。

そして進学したの は、駒澤大学の仏教学部禅学科です。

なぜ、禅だったのでしょう?

「いつか日本画を描きたいと思っていたので、絵の外側、というかな、技法的なことを習う前に、絵の内側、日本画はどういう思想を反映して描かれているのかを知りたいと思ったのです。 茶道をたしなんでいた母の影響もありますね。禅は日本画だけでなく茶道や華道にも影響を与えていますから」。

大学卒業後は知人の紹介から編集プロダクションに入社し、子ども向けの科学雑誌などの編集を手がけます。

ただ、あくまでも目標は絵を描く人。

働き始めてからも熊田さんの画塾に通い続けていました。

二十七歳のとき、思い切って独立し、絵の仕事を始めます。

図鑑などの絵を描いていたあるとき、福音館書店の小学生向け月刊誌「たくさんのふしぎ」編集部から電話がありました。

絵本の絵を描きませんか、と言うのです。

「知人が私を編集者に紹介してくれたみたいで。

それまで自分は『絵を描く人』、つまり自分の仕事は一枚の絵を描くことと思っていたので、一冊まるごとなんてできるかな?と不安でした」。

編集者の励ましもあり、完成したのが『熱帯雨林をいく』(鬼丸眞人文「たくさんのふしぎ」2000年12月号、品切れ)。

荒井さんの初めての絵本です。

「大変でしたが『絵本を作る人』の喜びを感じました。

一冊、まるごと自分の世界。

これはすごい。

いいものだな、と(笑)。 もっとやってみたいと思うようになりました」。

そして、荒井さんは『あさがお』(金の星社)など、絵本を手がけるようになっていきます。

「絵本作りは大変ですが、やりがいを感じるのは、やはり子どもからの反響があるからですね。

子どもって基本的にお世辞を言わないじゃないですか。

そういう人から『絵本を見たら、自分も種を植えたくなった』なんて聞くとすごくうれしいです」。

荒井さんが絵本作りで特に意識していることはありますか?

「『一期一会』ということです。

もとは禅というか、茶道の言葉なんですよ。

ある果物を描くとき、モデルとして私の前に置くのは他でもない『その果物』、世界で一つだけの存在なんですよね。

絵本では編集者との関係も重要です。 あの人がいてくれたおかげでこの本ができたといつも思います。」

荒井真紀(あらいまき)

1965年、東京都生まれ。16歳より故・熊田千佳慕氏に師事。絵本に『あずき』『まどのむこうの くだもの なあに?』(ともに福音館書店)、『あさがお』『ひまわり』『たんぽぽ』(以上、金の星社)など多数。2017年、『たんぽぽ』でブラティスラヴァ世界絵本原画展・金のりんご賞受賞。千葉県在住。