子どもたちは、毎日ステキな発見をしています。

そんな時、必ず言うのは「みてみて!」。

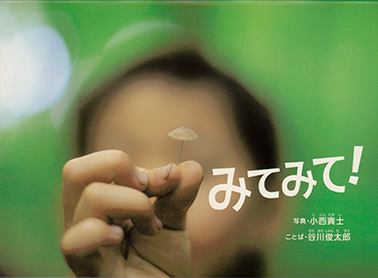

森の案内人・写真家の小西貴士さんの素敵な写真と、谷川俊太郎さんの詩で贈る、子どもの手が語るセンス・オブ・ワンダーの写真絵本『みてみて!』。

刊行を記念して、小西さんが、自然と子どもの育ちの関係について語ったインタビューを、「母の友」の記事より再録してお届けいたします。

「感じる」ことができる場所

「子どもが自然の中で遊ぶことは必要なのですか?」と訊かれることがあります。そんなとき、ぼくはこう答えます。「必要です。それは人間にとって“自然なこと”だからです」と。

人類は数百万年にもわたって、自然とともに生きてきました。日本ではここ数十年で急速に都市化が進んだわけですが、やはり、人間の体の中には、自然を求める気持ちが根強く残っているように思うのです。

大人とちがって、子どもはまだ知識が少ない。わたしたち大人は知識や情報を得て、「知っている」ことは多いです。しかし、その知識はときに「感じる」ことを制限してしまうかもしれません。でも、子どもは、いろいろな物事を知る前に、「感じる」というアプローチで自然を存分に味わい、自分の中に刻んでゆくことができます。

人間としての始まりの時期に、自然とふれあい、自分たちが生きている世界、地球のことを「感じる」ことは、とても大切なことだとぼくは思います。自然の中に身を置くと、「これは何だろう?」「もっと知りたい」「さわってみたい」「こわい」「きれい」といった、いろいろな思いがわき起こってきます。こうした感情体験は、感性や好奇心を養っていく上でたいへん重要なことだと考えています。

数のふしぎ

アメリカの生物学者、レイチェル・カーソンは著書『センス・オブ・ワンダー』で、「『知る』ことは『感じる』ことの半分も重要でない」と書いていますが、ぼくもそのことについてよく考えます。

これは決して「知る」ことを否定するのではなく、「感じる」ということがその人自身を耕し、そこに「知る」ということで種がまかれ育ってゆくのだと、ぼくは理解しています。子ども時代に豊かに「感じる」ためには、用途や目的が決まっている人工の遊具よりも、「未知数のふしぎ」にあふれた自然の中で遊ぶことが、より丁寧に繊細にその人を耕していくのだと思うのです。

いのちと向き合う

自然は、楽しいだけの場所ではありません。そこには、たくさんのいのちが暮らしています。そこで過ごすと、必然的に、生きる上で覚悟しなければいけないことと向き合うことになります。

たとえば、美しい虫をつかまえて、大切に握りしめて運んでいく。でも、ふと手を開いたら、動かなくなっていた――。ぼく自身も、子どもの頃、アゲハの幼虫が大好きで、「この“子”がどうしてもほしい」という思いで、ポケットに入れてしまい、気がつけばつぶれていて、悲しくて泣いたことがありました。

さっきまで確かに存在したいのちに対する喪失感。愛着があったのに、それを自分が死なせてしまったという罪悪感。こうした経験をすることで、「悲しい」という感情を覚える。その感情の裏返しとして、「愛しい」という気持ちもわかってくる。「失う」という経験をした人だからこそ、得られるやさしさがあるように思います。

子どもの頃の記憶

ある施設を訪れたときのことです。ぼくの撮影したトンボの写真を見て、六十代の女性が、「東京にも昔は赤トンボがいて、追いかけたことがある」ととても楽しそうに話しかけてくれました。その方は深刻な病を抱えていて苦しんでおられましたが、幼年時代の思い出を語るときは実にいきいきした様子で、施設の方も驚いていました。

赤トンボを夢中になって追いかけた記憶は、その方にとって、「楽しい」という感覚に体や心を戻すことのできる、かけがえのないものなのだと思います。

幼い頃に味わった自然体験を話すとき、多くの大人が不思議と目を輝かせます。自然の中での、「見つけた!」「つかまえた!」という喜びや、大切ないのちを傷つけたり死なせてしまったりしたときの悲しみ、また、悲しむ自分を包んでくれた周りの人のやさしさ……そうした深い感情体験は「自分は生きている」という確かで強い感覚につながると思います。だから、人の心に深く残るのではないでしょうか。

最近、教育現場で、「自己肯定感」という言葉をよく聞きます。今の日本の若い人たちはそれを持ちづらいようです。だから、生きづらい。そして自己肯定感を計画的に育んでゆくことはなかなか難しい。でも、小さな頃に自然の中で「自分は生きている」と感じた経験は、何十年経っても、その人を肯定的に支えてくれるのではないかと思います。

それぞれの楽しみ方がある

野山で遊ぶ子どもたちを見ていると、昆虫や花などに出あうときの反応は、それぞれ違います。自然の中には、興味関心をひく扉が、いろいろなところに、ちょっとずつ開かれています。その扉の中に、最初からわっと飛び込んでいく子もいれば、まずは扉の外から様子をおそるおそるうかがう子もいる。

どう自然に遅づいていくかを決めるのは、その子自身です。だからゆっくりとした始まりも大切にしたい。遠くからじっと時間をかけて眺めていることが、その子にとって楽しい時間だったりするのです。

とはいえ、せっかく自然豊かなところに連れてきても、花を摘むわけでもない、虫を捕まえるわけでもない、そんなわが子の姿を見ると、つい親は「せっかく連れてきたんだから、もっと楽しんで!」と思うかもしれません。気持ちはわかります。

でも、実はその子は十分にその子なりに楽しんでいるかもしれないのです。

野山という場所が、いつもと違う環境であればなおさら、まずはそこにリラックスして「いる」ということが大切です。「きみはここでゆっくり楽しんでいいんだよ」と子どもたちには伝えてあげたい。そこからスタートすることで、ひょっとしたら次のドラマが始まるかもしれない。ゆっくり見守ってください。

くらべない、よくばらない

また、大勢で虫とりに出かけて帰ってきたとき、わが子の虫かごがからっぽなのを見て、「なんで、他の子みたいにつかまえないの」とがっかりする親御さんもいました。でも、その日その子はとても楽しそうでした。空っぽの虫かごで帰ってきても、その子の心の中は空っぽではなくて、その子なりの楽しさを持ち帰っているのです。自然遊びについて、できる、できないという評価にとらわれるのはナンセンスです。

また、「最初の印象」に左右されることも多いようです。せっかく家族で山へ出かけた日が、あいにくの大雨で、凍えながら過ごす。すると「辛かった」「しんどかった」と自然に対して否定的な印象を抱き、もう、あんな場所へは二度と行かない、となってしまう。

自然に関しては、一度や二度の印象で、決めつけるともったいない。同じ場所でも穏やかに晴れた日で、心地よい風が吹き、珍しい鳥に出あったり、見たことのない美しい花を見つけたりしたら……。印象はまったく違うはずです。

町での生活とはちがって、自然の中では、人間がコントロールできないことがいろいろと起こります。天気もそう。森の中で虫や鹿に出あいたい、と思っても、毎回必ず出あえるわけではない。でも、だから、おもしろいんです。おお、そう来たか!と自然に合わせるくらいの気構えがちょうどいいですよ。

小さな「野山」を楽しむ

近頃、都市では子どもの声が騒音かどうかが問題になっているようですね。昔に比べると、子どもが町の中で思いきり大声を出したり、駆け回ったりできる場所は、残念ながら減っているのかもしれません。

そばに人家がないような野山という環境では、思いっきり走り回って、土にまみれて、周りを気にすることなく大声を出すことができます。それは、子どもたちにとって自然であり、心地いいこと。そういうことで保たれる心身のバランスもあると思います。

とはいえ、野山と呼べるような場所にでかけるのが簡単ではない方もいるでしょう。でも、実は、近所の公園だって、「小さな野山」なのですよ。小さな草木だって、もちろん自然なのですから。

ぼくは、町の公園で写真を撮ることもあります。たとえば落ち葉だらけの地面に寝転んでみると、全然、見え方が違ってくる。風に吹かれて落ち葉がかさかさ転がったり、小さな虫や美しい木の実を葉っぱの下に見つけたり。都会の公園のような、「小さな野山」の中でも、自分決第で十分に楽しむことができる。

大切なのは自然を「感じる」力、あるいは感じようとする姿勢なのだと思います。ただ、そうした姿勢はやはり、自然の中で育まれるものでしょう。実際、あるお母さんが「山で遊んでから、公園での遊び方が変わった」と教えてくれました。もし機会があれば、野山に出かけてみてください。

(「母の友」2015年7月号より/文中の写真は『みてみて!』より)

小西貴士(こにしたかし)

1974年京都府生まれ。森の案内人であり写真家。保育者の学び場「ぐうたら村」共同代表。2000年より八ヶ岳南麓、標高1,300mの森と渓谷を庭として撮影や環境教育の活動を行う。著書に『チキュウニ ウマレテキタ』(風鳴舎)他多数。子どもを含む「いのちを巡るうまく言葉にならないこと」をテーマに撮り続け、写真やことばを雑誌などで発表するかたわら、各地でスライドショーや写真展を開催している。

Instagram:小西貴士 地球の章 https://www.instagram.com/konishigori

Instagram:『みてみて!』の世界 https://www.instagram.com/konishi.gori/