<堂本真実子先生の「こころが動く絵本の魅力」>

こころが動く絵本の魅力8

「絵本を楽しむ」の意味

前回は、クラスのみんなで絵本を楽しむことについて考えてみました。

今回は、絵本そのもの、すなわち絵を見て、言葉(声)を聞いて、めくるもの、としての絵本について考えてみたいと思います。

1.笑いだけがすべてではない

保育のなかで絵本が登場する場面のひとつに、お帰りの場面があります。

全員の注意を向けることが必要になってきますので、読み方も少し派手になることがあります。

物語の緊張と解放が際立っている方が、おもしろさもはっきりしますから、そういったお話が読まれることも多くあります。

そこに、笑いでもあれば、読む側も聞く側も一日の終わりに充実感を感じられるかもしれません。

ところが、物語に心を動かす経験が浅く、クラス運営にばかり気が向いてしまう保育者の場合、子どもを惹きつけるためには笑いが必要で「絵本はともかく楽しくなければならない」と思ってしまう人もいるようです。

私にとっては不思議な話でしたが、決して珍しい話ではないと伺いました。

絵本はクラス運営のためにあるのではなく、絵本がすばらしい文化的体験であり、美的体験となり得るからこそ、保育に位置付くのです。

ですから、もっと絵本は、子どもと多様な関わりを持つものとして考えた方がいいと思います。

子どもには、「自分の好きな絵本」があります。

それは、恐竜の絵本だったり、お母さんと赤ちゃんの絵本だったり、やまんばの絵本だったりします。

そのときの子どもの心情にフィットするもの、絵が好きなもの、謎解きのような展開がおもしろいもの、怖いお話、それはもう様々で、笑いが起こる絵本だけがすべてではありません。

2.ゆったりと絵本を楽しむ時間も

保育は、だいたい20人の動き回る子どもたちをいっぺんに相手する仕事です。

副担任の先生がいるからと言って、気に掛ける子どもの人数が半分になるわけではありません。

身体は一つしかありませんから、ある場面では、ほんの何人かとしか付き合えず、20人を同時進行で見ていくためには、広い視野と判断力が必要とされます。

そんなわけで、保育者は常に多忙感に巻き込まれており、1冊の本をある子どもとゆったり読む、なんていう時間はほぼないのが実情でしょう。

あるとしたら、それは「あの子に必要」という判断か、子どもの人数が少なく保育者も足りている状況、もしくは、何も考えていない、というものでしょう。

それでも、夕方の物静かな時間は、子どもとゆったり絵本を楽しめることがあります。

また、園長のようなフリーな立場ですと、ぐっと誰かと絵本を楽しむ機会も多くなります。

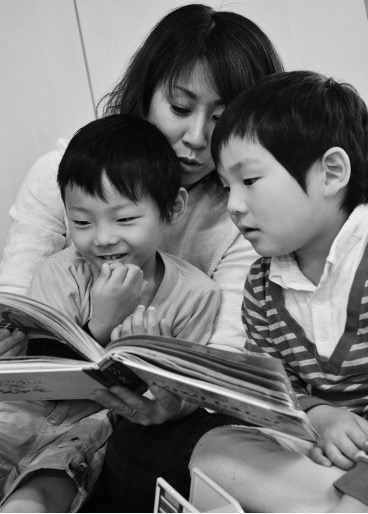

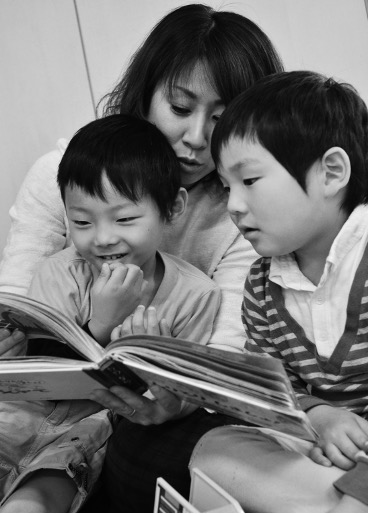

こんなとき、クラス全員に向かって読むような、「見せる」という感覚は急速に後ろへと引いていき、そばにいる子どもたちと、その絵本の世界により深く入り込んでいく感覚があります。

そうすると、声もそれほど派手にはなりません。

静かに、単調に、ほんのり抑揚をつけて、読んでいきます。

笑いはなくても、これも絵本の楽しみ方ではないでしょうか。

こういう静かな絵本の時間も、是非、子どもたちには、家庭で保護者の方と味わってほしいと思います。

もちろん保育の場面で20人の子どもたちを前にそれができる保育者もいるし、できる時期もあるでしょうから、保育の中でそういう絵本の時間があるにこしたことはありません。

それにしても、いったん付き合って読んでいったときの子どもたちの様子と言ったら。

あれも、これも、と先を争ってケンカするとか、次はこれ、今度はこれ、と際限なく求めてくる子どもたち。

本当に、子どもって絵本が好きなんだなぁと思います。

ここで3冊ほど、私にとって印象深い絵本を紹介したいと思います。

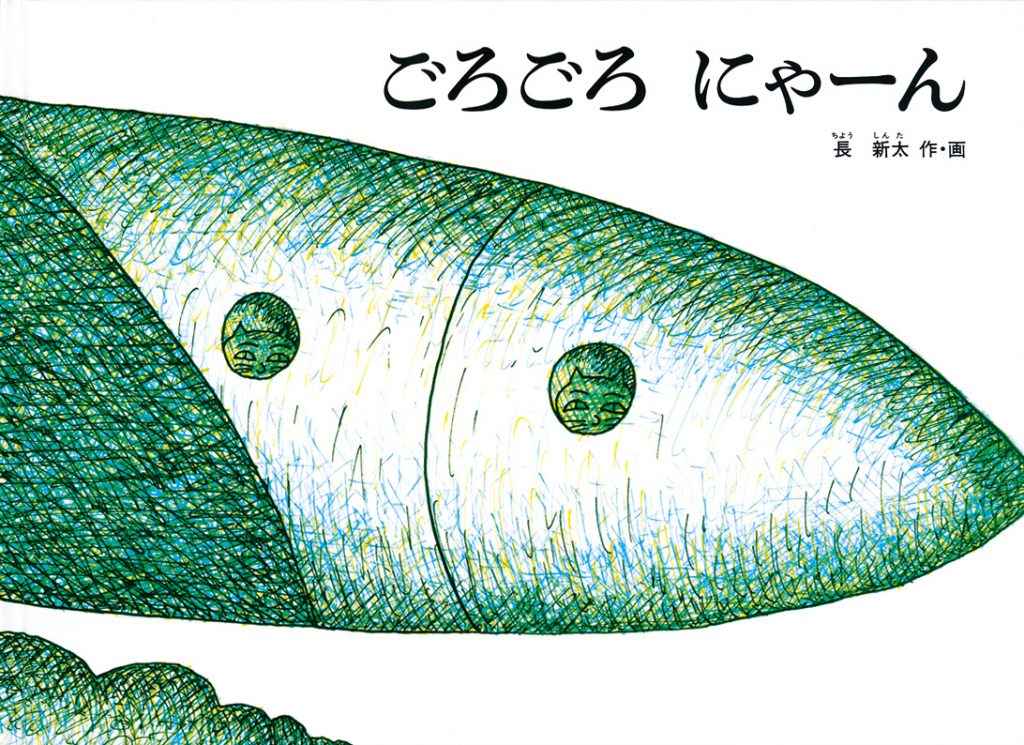

まずは、『ごろごろ にゃーん』。

初めてこれを読んだとき、私は、わけがわからない気持ちになりました。

なぜ、これが絵本になったんだろうと心底不思議に思ったくらいです。

ところが、子どもが生まれて、多くの絵本を一緒に読むうちに、すっかりこの魅力に取りつかれてしまいました。

ともかく「ごろごろ にゃーん」で、「ごろごろ にゃーん」という絵本です。

絵をよく見ると、とってもドラマチックで、それに私は気が付けていなかったようです。

今では、この魅力をわからなかった自分に、恥じ入るばかりです。

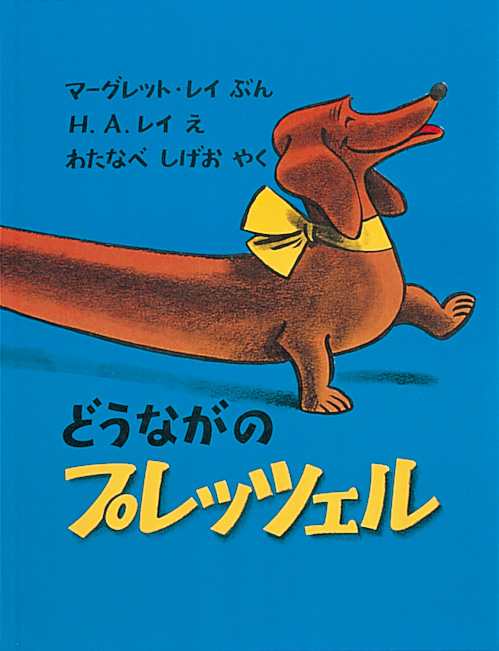

2冊目は、昨年度の個性あふれる年長児のみなさんが、一人残らず大好きだった絵本『どうながのプレッツェル』です。

読む前のあまりにワクワクした様子に、いったいどんなお話かしらと読んでみました。それで分かったことは、男子と女子の気持ちをバッチシ掴む絵本、ということでした。

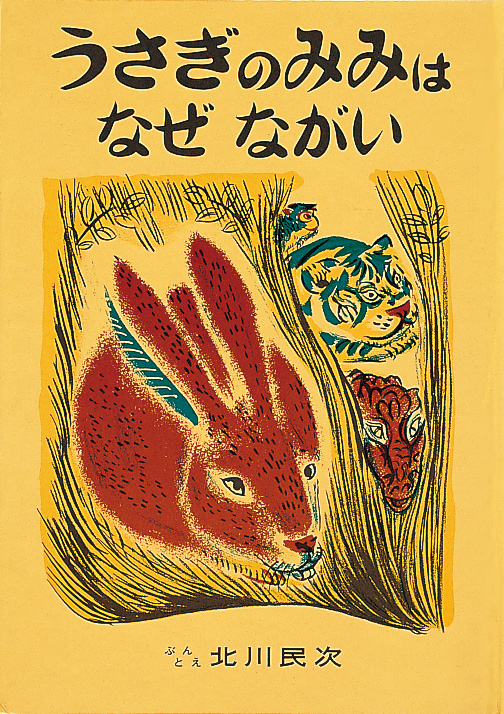

3冊目は、『うさぎのみみはなぜながい』。

このこすっからい騙しの世界を、是非子どもたちに感じてほしいとよく読みます。

最後、成功したら願いをかなえてやると約束した神様も、微妙に嘘つきですが、それで話はまとまります。

3.絵本と美的体験

~電子版の絵本について考えてみる~

昨今では、電子書籍なるものが、当たり前の読み物として普及しています。

私も、園のHPで、かれこれ9年ブログを書き続けていますが、文字の大きさや、行間、スクロールしていくことなどを意識して書いています。

ここには、画面を絵として捉える意識があって、電子版の読み物には、電子版の環境がいざなう流儀があるのだと思います。

一方絵本は、「手に取ってめくる」を前提に作られています。

絵本をそのまま電子化するとなると、絵本のサイズ感が失われ、「めくる」ではなく、パッとスライドして場面が変わっていくことになります。

電子版の漫画は、パッと画面が変わることに違和感がありませんが、絵本が「ぱっ」と変わると、なぜか違和感を持ってしまいます。

絵本を読むときの「めくる」という行為と、それに伴って徐々に現れる画面という動きには読み手が作る独特の間があり、それは次への期待につながっています。

「めくる」ときに声は止まり、そして、読み手の手の動きが、徐々に次の展開を生んでいくという、とてもドラマチックな流儀を、絵本は持っているのではないでしょうか。

先日、18歳になる息子が、「絵本は、読んでもおもしろくない。」と言いだし、あれほど読んでいたのに「なんで?」と尋ねると、「あれは、読んでもらうからおもしろいんだ。自分で読んでもおもしろくない。」と力説していました。

「あぁ、そういうことか」と半ば、感動したのですが、私も毎晩父に本を読んでもらったことが、温かな思い出としてあり、そして、息子にも、そんな思い出があるのだと感じたものです。

また、以前、バイト先の幼稚園にいた怒りんぼの男の子が、絵本を借りたくないとぎゃあぎゃあお母さんとケンカしていたことがありました。

そのとき彼が怒りながら言っていたことが、「絵本なんて!読んでもおもしろくないんだよ!あ、か、だぁ、とか止まっちゃって、何の話か、全然わかんない!」。

これは、非常に納得の言葉でした。

お母さんが、文字の勉強として絵本を読ませているせいで、スムーズに読めない彼は、お話がわからない。

つまり、絵本の内容が全然頭に入らないというわけでした。

改めて、誰かが読んであげることの大切さを思わずにはいられません。

さて、息子の絵本に対する思いから、電子版の絵本について話が進んでいったのですが、そのうち、音声付きのものが出てくるだろうと、そして、子どもが一人でそれを見るというスタイルにあっという間に変わってしまうのかもしれない。

それは、とても残念な気がします。

結局のところ利用者が何を求めてそれにかかわるのか、ということになりますが、利便性や画一性のなかで失われていく読み手と聞き手がいて作られる情緒性には、注目したいと思います。

4.唯一無二の楽しみの時間

どの園でも、行事となるとビデオを回す保護者の姿が一般的になっていると思います。

保護者には、思い出を残したいとか、後で、家族全員でそれを見て、楽しい団らんをしたいといったニーズがあるでしょう。

子どもも、自分の姿を映像として見ることが大好きのようです。

一方で、この瞬間を見んかった!?なんて、もったいない!ということも、たくさんあります。

その昔、ある女の子が舞台の上で見せた勇気を、保護者の方が全く気付いていなかったということがありました。

前々から、その場面についてお伝えはしていたのですが、「はぁ?そうでした?カメラ撮ってたから全然見てなかったぁ。」と言われて、とても残念に思った記憶があります。

撮りながらというのは、どうしても集中力が分散されますので、その場への参与率が下がります。

具体的に言えば、拍手が遅れる。「今やん」、というところで拍手がない。

これは、演じ手と受け手が作り出す唯一無二の空間が失われていることを意味します。

もしかしたら、舞台や演奏を通じた、その時にしかない出会いとかけがえのなさが作る美的体験が少ないのかもしれません。

いわゆる絵本の「読み語り」というのも、話し手と聞き手が絵本という時空間を共有する唯一無二の出来事です。

それが、大好きなお母さんの声や先生の声で、さらに、それが温かく、ドラマチックだったらどうでしょう。

質の高い絵本なら、文章も美しく、絵も魅力的です。

そこでどんな風であれ、心を動かすことは、まさしく美的体験と言えるものです。

絵本は、一時の笑いで子どもを集中させるためのものでもなく、文字の習得のためのものでもない。

読み手と共にお話の世界を生きる、美的体験の真ん中にあるものなのだということを、改めて心に留めておきたいと思います。

写真のひろば(撮影:篠木眞)

新人のせんせいとこども

執筆者

堂本真実子(どうもとまみこ)

認定こども園 若草幼稚園園長。東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程修了。教育学博士。日本保育学会第6代会長 小川博久氏に師事。東京学芸大学附属幼稚園教諭、日本大学、昭和女子大学等、非常勤講師を経て、現職。高知大学非常勤講師。

若草幼稚園HP内のブログ「園長先生の部屋」で日々の保育を紹介。

主な著書

『学級集団の笑いに関する民族史的研究』風間書房 2002

『子育て実践共同体としての「公園」の構造について』子ども社会研究14号 2008

『保育内容 領域「表現」日々わくわくを生きる子どもの表現』わかば社 2018

『日々わくわく』写真:篠木眞 現代書館 2018

他