はじめに

いつも絵本を子どもたちに届けてくださり、ありがとうございます。

福音館書店は1956年の「こどものとも」創刊以来、65年以上に渡り月刊絵本を刊行し続けて参りました。

時代は変わり、人と人とのコミュニケーション方法が大きく変わりましたが、絵本の大切さは変わらないと思っています。

今日でも多くの園の先生によって当社の月刊絵本が保育の現場で活用され、子どもたちの育ちに寄り添い、園と家庭とを結んでいるという事実。

毎号毎号を手に取り、子どもたちと一緒に楽しんでくださる多くの先生方がいらっしゃるからこそ、数千にものぼる「新しいお話」を世に出すことができたのだと実感しております。

月刊絵本が保育にどう活かされ、子どもたちはどのように絵本の世界を楽しむのか。

この連載では、月刊絵本を保育に取り込み、子どもたちの変化を日々感じながら園長として保育に関わっている松本崇史先生に、月刊絵本の魅力を紹介いただきます。

それではどうぞ、お楽しみください。

こどものともひろば 運営係

1年のはじまりの絵本

― 保育で最初に触れる絵本 ―

2025年4月号

2024年度も終わりが見え始め、次の年度の準備や見通しが始まるころです

2025年度は、どのような年になるのでしょうか。

保育者不足など色々な課題が保育業界にありますが、私たち現場の保育者は、目の前の子どもたち、そして次の子どもたちに応えることに必死です。

新年度準備も、子どもたちのことを想い、考え、子どもたちのためのより良い用品選びなどが始まります。月刊絵本も、その中の1つです。

当法人の任天会では、すべての園、すべてのクラスで「こどものともシリーズ」を選んでいます。

絵本そもそもの意味や、月刊絵本のそもそもの意義から考えて、やはりその選択が変わることはありません。

さて、2025年度の新学期の用品選びの参考になればと、2025年度の4月号を、新年度の始まりの絵本として保育の視点から私なりの価値付けをお届けしたいと思います。

保育者としての視点、4月号としての月刊絵本の価値、その読み方、そして保育らしいつなげ方、などを簡単にまとめてみました。

2025年4月号 一覧

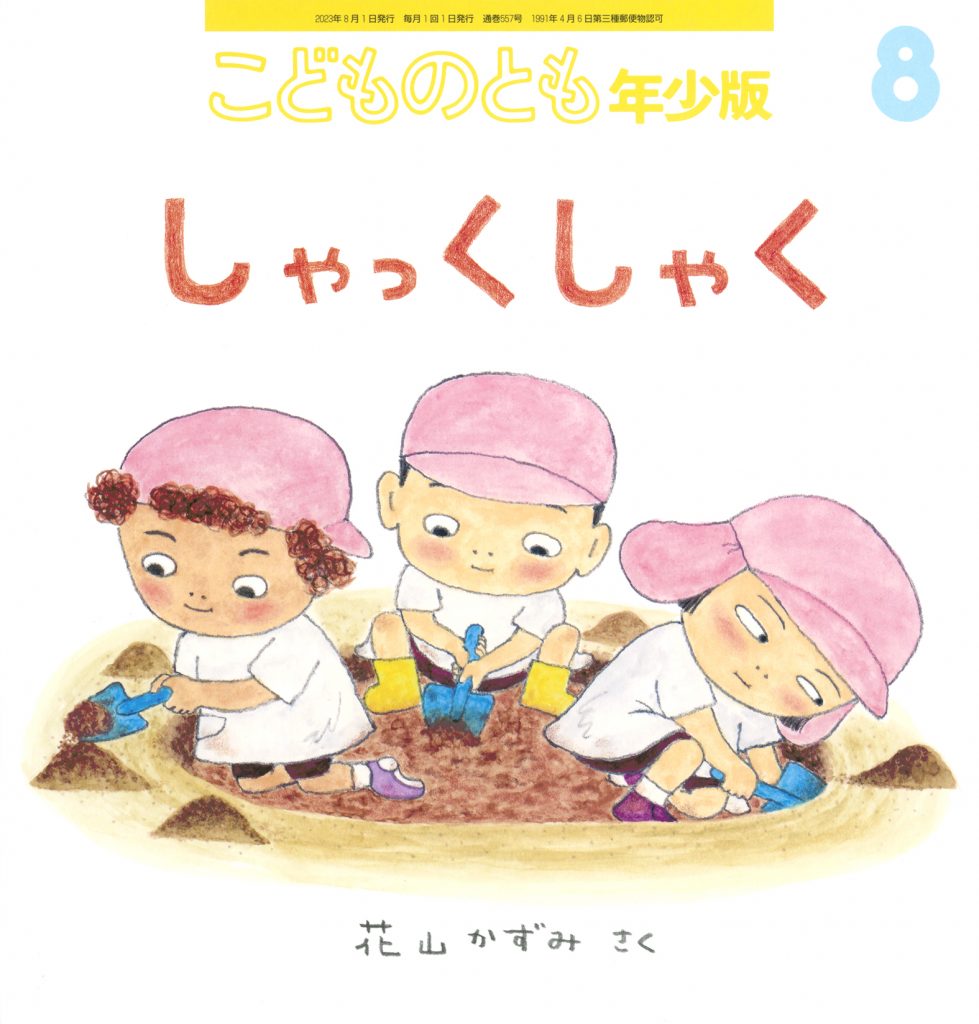

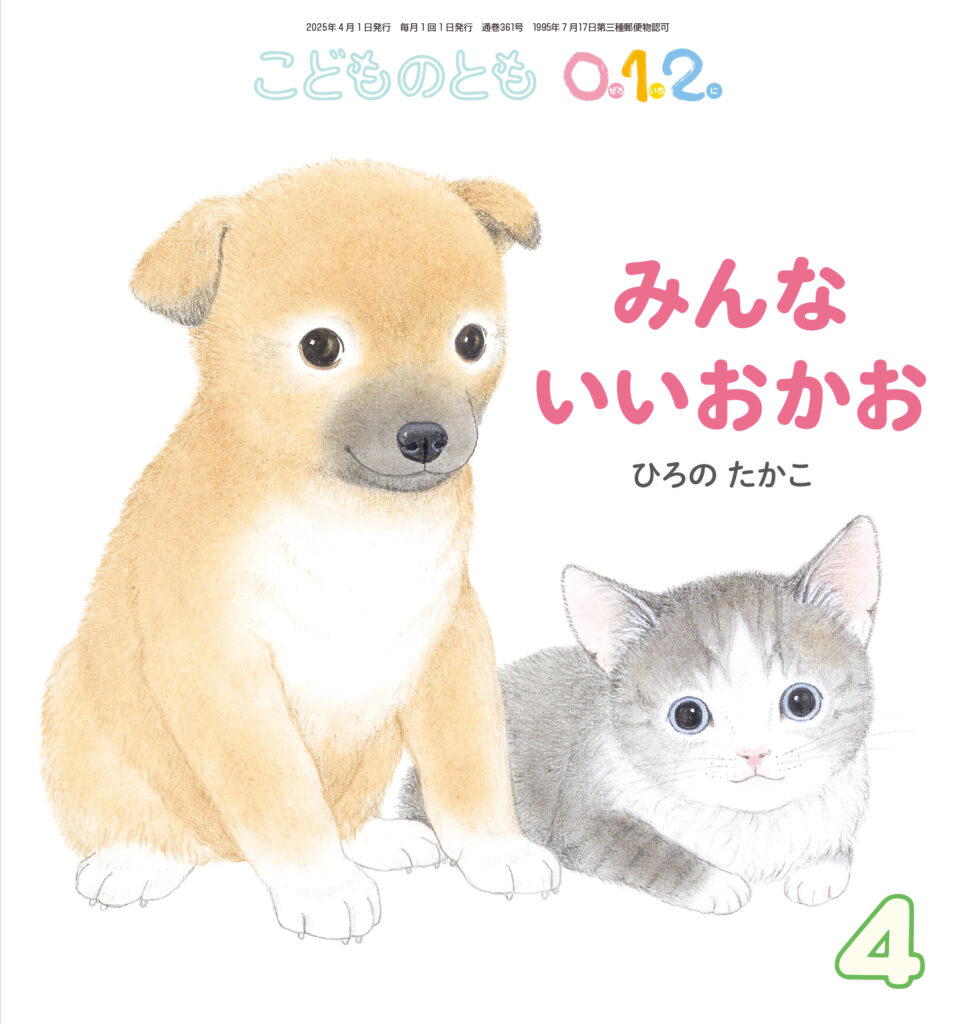

- こどものとも0.1.2.『みんな いいおかお』

- こどものとも年少版『おやつですよー』

- こどものとも年中向き『せっしゃは にんじゃ』

- こどものとも『バルバルさん もりへいく』

- ちいさなかがくのとも『おみずで おえかき』

- かがくのとも『スーパーじっけんマシン アワサール』

- おしまいに・・・

こどものとも0.1.2.

『みんな いいおかお』

〇テーマ「あなたはかわいいよ」

0歳児や1歳児クラスの月刊絵本の始まりは、保育者からのメッセージを大事にしたい時期でもあります。「あなたがかわいいよ」「よくきてくれたね」と気持ちを伝えたいものです。でも、新年度の0歳児や1歳児は、生半可なバタバタ度合ではありません。保育者は、みんな必死で子どもたちとの信頼関係を創ろうとします。それでも、まずはお世話をすることで精一杯だったりします。だからこそ、始まりの月刊絵本は「かわいい」「大好きだよ」という保育者からの言葉を伝えられるような絵本であることで、保育のコミュニケーションをつくるツールとしての役割も果たしてくれます。

〇読み方のポイント

基本的に自由な読み方が可能で、いくつかのパターンが考えられると思います。

1.まだそれほど絵本に興味がない子の場合

最初に絵本に出会う子たちもいるかもしれません。集中が続かない子の場合は、「わんわん」「にゃーにゃー」「メーメー」など、まずは反応しやすい言葉で読んでみましょう。「にゃーにゃー」と言って、ページをめくり「いいおかお」。これだけから初めても大丈夫。

2.興味関心のあるページだけ読む

犬が好きならそこだけ、猫が好きならそこだけ、赤ちゃんが好きならそこだけ、とその子の好きなページを読むことが、絵本を好きになるポイントです。何回も繰返し、同じページを読んであげましょう。

3.気持ちを込めて、ゆっくり伝えるように

とにかく「かわいい」「愛しい」が伝わるように、「こっちむいて~」と語りかけるように、絵本を読むようにではなく、本物の赤ちゃんに話しかけるように読んであげてください。言葉を愛しそうに語りかけることに意味のある始まりの絵本です。

〇保育らしいつなぎ方

― クラスの子の名前と一緒に ―

読みっぱなしで終わらず、読み終わった後には、クラスの子の名前を呼んで、絵本のように遊んでみましょう。「〇〇ちゃん、こっちむいてー」と言いながら、「いいおかお~」と実際にやってみましょう。その時に保育者が笑顔であれば、子どもたちには伝わります。「あなたが大好き」「かわいいよ」と。

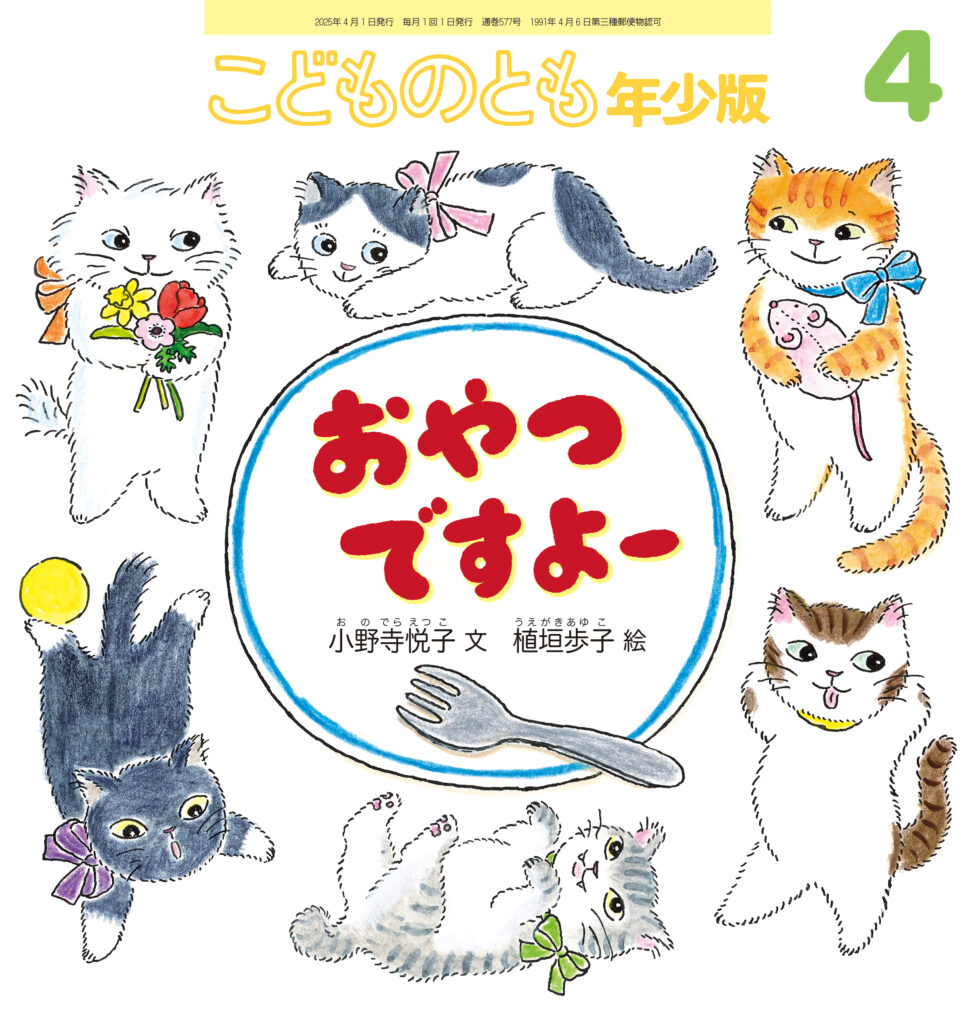

こどものとも年少版

『おやつですよー』

〇テーマ「笑顔を生む」

3歳児向けの年少版。ストーリーが本格化していく時期の子どもたちです。でも、3歳児は、一般的に幼児クラスになりますので、子どもたちもやらねばならないことが途端に増えます。保育者も伝えねばならないことも増えます。だから、どうも毎年3歳児の始まりは忙しくなり、保育者も忙殺されます。

そんな中で、この絵本が良いのは、「笑顔」が生まれる仕掛けがあること。まず、猫の名前が全て「笑顔」の擬音語です。読んでいるだけで、笑顔の言葉が響きます。思わず読んでいる方も聞いている方も笑顔になります。そして、何より美味しそうな子どもたちが大好きな「おやつ」が出てくること。少しでも、4月に保育者が必要とする子どもたちと楽しい笑顔の時間を過ごすためにも、保育者にも、子どもにも味方してくれるコミュニケーションの原点の笑顔の絵本です。

〇読み方のポイント

1.笑顔の擬音語は分かりやすく

笑顔を生み出すために必要な読み方は、淡々とではなく、まさに笑顔の擬音語が自然と聞こえるように。

2.絵本を読むようにではなく、おしゃべりするように

「するとね」「わらったの」というように、語尾が、読み手が子どもに優しく語りかけるような言葉の仕掛けになっています。固くならずに、柔らかく読むと良い絵本です。

〇保育らしいつなぎ方

― 笑顔をほめよう ―

この絵本の「笑顔」は、クラスに増やしたい表情です。だからこそ、ちょっとした子どもの笑顔を保育者が喜ぶことが重要です。この絵本を読んでいる間、普段の遊び、おやつの時間、子どもたちが笑顔の時に、「絵本のにっこりちゃんみたいだね」とつなげてあげてください。そうすることで、現実と絵本とのつながりも強くなり、絵本への親しみも強くなります。そして、何より、その子の笑顔が増えていくかもしれません。

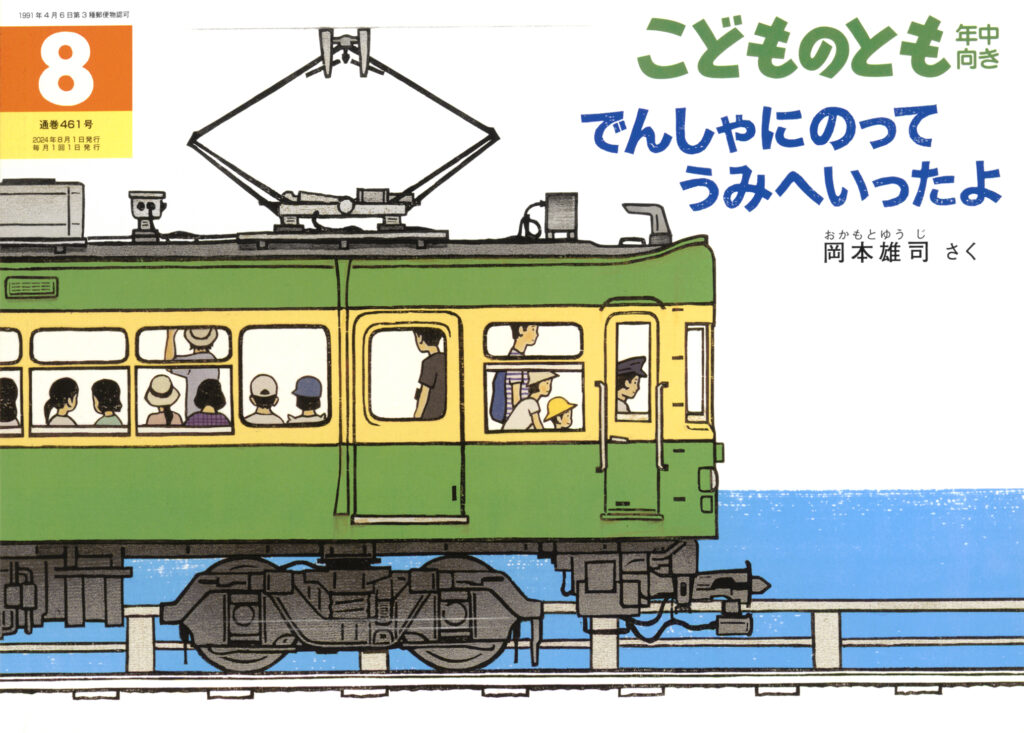

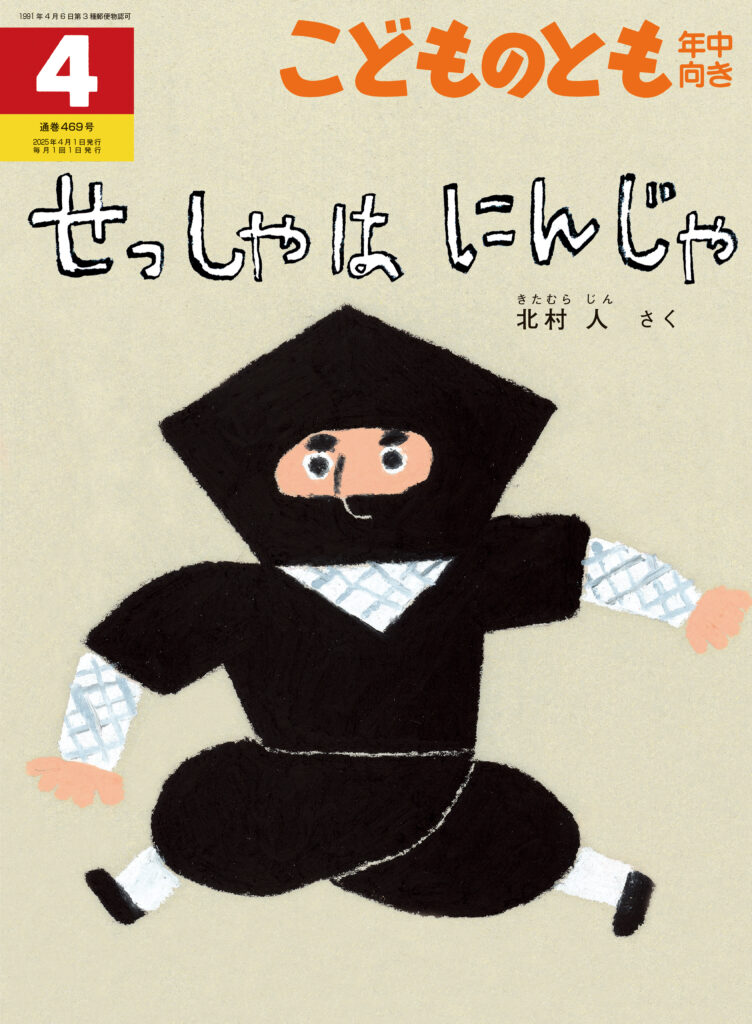

こどものとも年中向き

『せっしゃはにんじゃ』

〇テーマ「忍者!秀逸ファンタジー」

忍者!こんなに子どもたちの心を掴む存在も少ないです。しかも、日本らしいテーマです。でも、実は忍者の絵本は、とっても難しいのです。「忍者」「宇宙」「恐竜」は、ファンタジーのようで、現実にもあるもの。子どもが本当にお話の世界に入り込み夢中になるには、なかなか絵本を創るのが難しいテーマです。しかし、遂に忍者の絵本で傑作の誕生です。誰もが喜び、誰もが楽しみ、それでいて子どもたちの中の忍者の世界も崩さない。年中向きとしてファンタジーの世界がまだまだ強い4歳児には驚くほどにぴったりです。

〇読み方のポイント

1.忍者のように演じよう

そのまま読んでも何も問題のない絵本です。ですが、読み手の大人も絶対に忍者っぽくなる絵本です。忍者らしく、そして子どもたちと息を合わせて、一緒にめくっていきましょう!!

2.当てっこになってもいいでしょう

次々の変身を子どもたちがあてていきましょう!!最後の100人忍者の答えを一緒に探しましょう。つまり、4月の最初にコミュニケーションをとることもできる絵本です。読む≓遊ぶくらいの気持ちが大事です!

〇保育らしいつなぎ方

― 変身ごっこ!忍者になりたい子もいるでしょう ―

忍者に変身したければ、もう忍者になりましょう。その場で変身ごっこをしたければ、読んだ後に、子どもたちと何に変身したいかを聞いて、「うさぎ」「かえる」「恐竜」になれば、一緒に変身して遊びましょう!4月の年中向き、まだまだ自己を発揮したい時。自分の発想が活かされる秀逸忍者絵本。これは名作中の名作になるかもしれません。

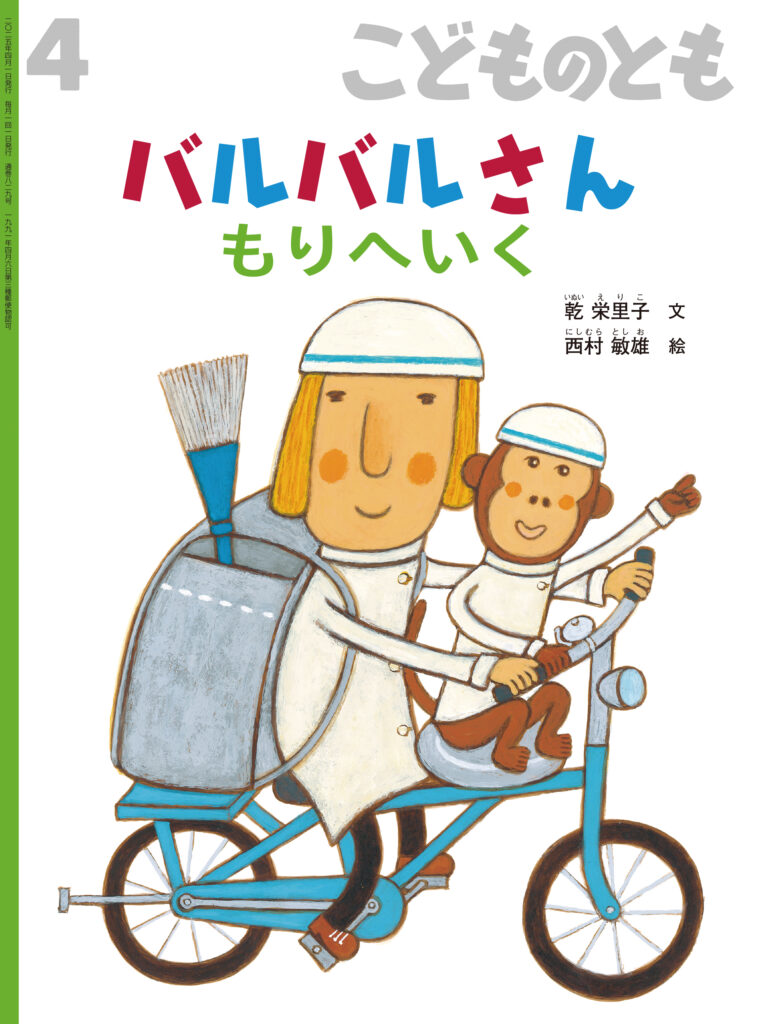

こどものとも

『バルバルさん もりへいく』

〇テーマ「実行力と思いやり」

5歳児です。園のリーダーになります。仕事も増える年齢です。当番があたる園もあるでしょう。園の色々な仕事を頼まれる子も多いでしょう。さて、バルバルさんシリーズ第4弾です。物語は、これまでの作品と同様、面白くて仕方ありません。子どもたちを魅了するのは100パーセント間違いありません。今回のバルバルさんは、なんと床屋を飛び出して、自ら助けを求める人のところに仕事に向かいます。「人の役に立つ」「行動する」そんな姿がユーモアと共に物語として伝わります。年長の4月にふさわしい物語絵本です。

〇読み方のポイント

気をつけることはたった1つです!「絵も楽しめるように読む」です。読んでいる時に、子どもたちに長めに絵を見せてあげてください。髪型のユーモアさが、この絵本の魅力でもあります。読みながら、全員に絵が見えるように絵本を動かしてください。そして、その絵で子どもたちと共に笑い合いましょう。

〇保育らしいつなぎ方

― シリーズを読み合う ―

5歳児の新年度。子どもたちも緊張していますが、保育者も同じです。どんな子たちだろう。何が好きかな、どんな絵本を読もうかな。年長担任のプレッシャーの中4月が始まります。ぜひ、他の3冊も読んであげてください。シリーズ絵本は子どもを魅了するものです。そこから、子どもたちと絵本の話題で盛り上がることができます。そうして、新年度のコミュニケーションツールを増やしてみてください。

ちいさなかがくのとも

『おみずで おえかき』

〇テーマ「誰でもできる遊び」

ちいさなかがくのともシリーズの良いところは、実現可能性の高さです。今回の絵本は、子どもが遊び出すイメージしかありません。3歳児や4歳児向けのちいさなかがくのともとして、この絵本は名作中の名作です。誰でもできるお絵かきは「水」という素材だからこそ。上手に描けなくてもいいのも「水」だからこそ、4月にふさわしいのかもしれません。偶然のぐちゃぐちゃ描きでも、その子らしさをほめやすいからこそ、4月の信頼関係を創る時期にぴったりです。

〇読み方のポイント

この絵本の読み方は、細部を楽しむことです。子どもたち自身が、絵の中の「何か」に気づくかも知れません。その気づきを共に楽しむことが大事です。花山かずみさんの絵本は、実際の子どもたちがモデルです。だからこそ、リアリティーもあり、事実に基づいた遊びだからこそ、「遊び」の科学絵本となりえます。

〇保育らしいつなぎ方

― 誘ってやりましょう ―

4月。ただでさえ、バタバタします。子どもの主体性の話の前に関係性創りも同時進行で大事です。もし、子どもたちが絵本を遊びにすることに慣れていない時は、ぜひ誘って遊びましょう!「やってみたい??」と聞くだけで大丈夫。保育者も子どもたちも共にできる遊びとなります。そうやって4月の時期の好奇心を育みます。水でのお絵かきから水遊びになっても良いでしょう。絵本を素にしてイメージを共有し、同じ遊びができることは、子どもの想像性の大きな成長の1つです。好奇心と想像性を兼ね備えるのが質の高い遊びです。

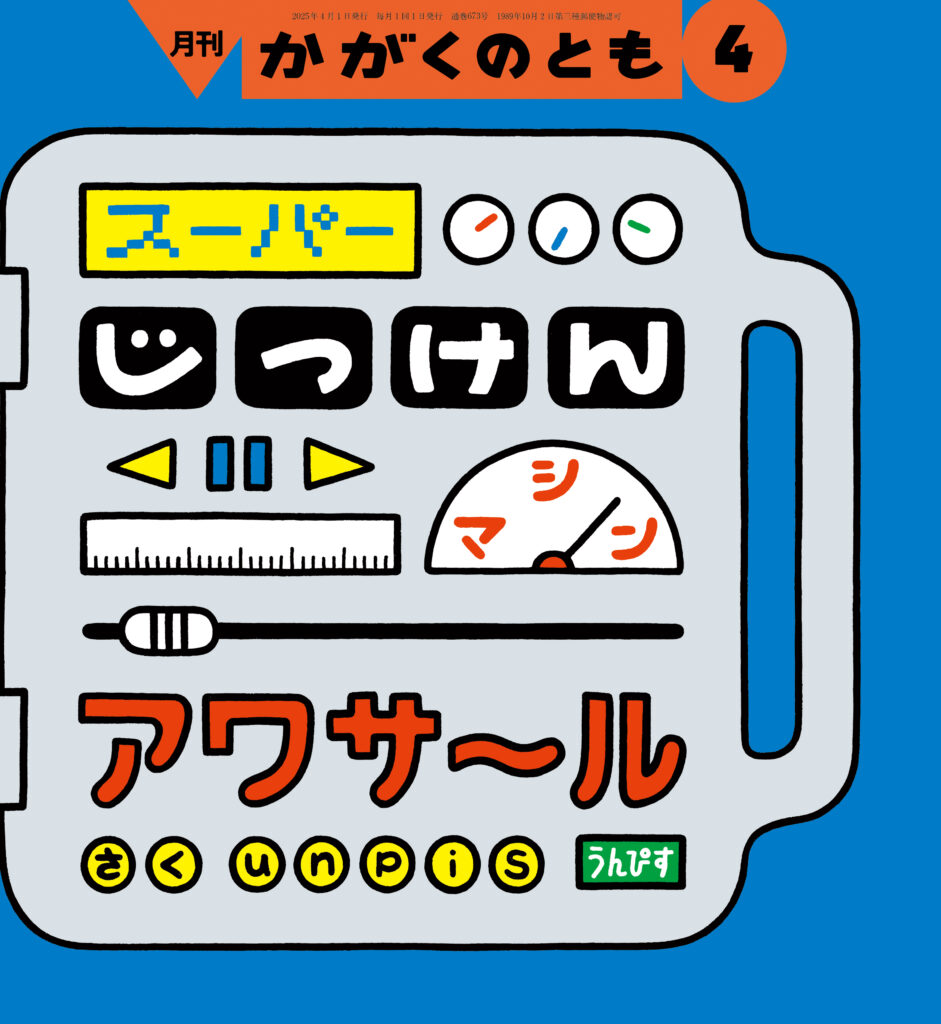

かがくのとも

『スーパーじっけんマシン アワサール』

〇テーマ「デジアナ絵本」

待っていました!!このような絵本が4月号に欲しかったのです!まさに子どもとのコミュニケーションを生み出す科学絵本の誕生です。小難しい絵本よりも、まずは子どもとの関係性創りが保育者としては必要です。だからこそ、物と物を合体させクイズのように読める絵本は、子どもたちは大喜びするでしょう。しかも、次の活動への配慮まである絵本の創り方。4月の保育としては最高の絵本です。

こういった絵本は、今の時代に非常に重要です。ゲームのようにデジタルなら簡単にできそうなことを、絵本というアナログの物体にすることで、子どもたちのとのコミュニケーションが活性化するのです。決して一方通行ではなく、子どもの知的好奇心や発想を刺激します。こういう絵本を、僕はデジアナ絵本と呼んでいます。

〇読み方 のポイント

基本的には絵本に書いてある通りに読めば大丈夫です。ただ、絵本の文章を参考にしながら、アレンジしてももちろん大丈夫。「どうなるかな~?」と期待をあおるように、「やりとり」が生まれるように子どもたちが喜ぶように読めば、さらに楽しみ合う絵本となります。

〇保育らしいつなぎ方

― 合体させましょう ―

絵本に書いている通りに、子どもたちのアイデアをつのりましょう。動物、おもちゃ、植物何でも合体させましょう。広告を切り取りコラージュしてもよいかも知れません。園のものを持ち合わせて、これとこれが合体すればどうなるかなと一緒に考えても良いでしょう。ちなみに、皆さん、すべての新しいアイデアや言葉は「何か」と「何か」を合わせることで生まれることはご存じでしたか。最強の科学絵本の誕生です。

※参考文献:アイデアのつくり方 / ジェームス W.ヤング (著), 竹内 均 (解説), 今井 茂雄 (翻訳) / CCCメディアハウス / 1988/4/8

おしまいに・・・

さて、全6誌を、自分なりに保育の視点も交えて紹介させていただきました。2025年度の月刊絵本を選ぶ参考になれば幸いです。

「こどものとも」シリーズの絵本が、家庭、園にあることで、子どもたちの環境は豊かになります。

そもそも月刊絵本は、保育の道具だけでなく、家庭での子どもたちの言語環境や表現性の豊かさを育てるためにも月刊絵本は存在したのです。

その原点に立ち戻り、家に持ち帰る絵本だからこそ、私たちが、何を子どもたちのために選ぶのかに最善を尽くしていきたいところです。

来年度も、全国の保育者みんなで頑張りましょう。

執筆者

松本崇史(まつもとたかし)

社会福祉法人任天会 おおとりの森こども園 園長。

鳴門教育大学名誉教授の佐々木宏子先生に出会い、絵本・保育を学ぶ。自宅蔵書は絵本で約5000冊。

一時、徳島県で絵本屋を行い、現場の方々にお世話になる。その後、社会福祉法人任天会の日野の森こども園にて園長職につく。

現在は、おおとりの森こども園園長。今はとにかく日々、子どもと遊び、保育者と共に悩みながら保育をすることが楽しい。

言いたいことはひとつ。保育って素敵!絵本って素敵!現在、保育雑誌「げんき」にてコラム「保育ってステキ」を連載中。