30年以上に渡り園現場に寄り添い、様々な問題・テーマを取り上げ、保育の道すじを示し続ける保育雑誌「げ・ん・き」から、おススメの特集をご紹介いたします。

※本記事は、2回に分けてお届けいたします。

①:絵本は欠かせない存在 他 ※この記事

大豆生田 啓友(玉川大学教授)

今、子育てや保育において、絵本はどのように捉えられているでしょうか。子育てや保育実践において、絵本の重要性を説く大豆生田啓友先生にお聞きしました。

▼絵本は欠かせない存在

───以前に比べて現場で絵本について語られることが少ないように感じます。

私は子育てや保育において、絵本は最も大切なものの一つだと思っていて、盛んに「絵本を真ん中に」ということを強調しています。親子であれば〝絵本を子育ての真ん中に〟、保育者であれば 〝絵本を保育の真ん中に〟です。

絵本が子育てに欠かせないという理解は、もはや当たり前だと思いますが、ただ、今の家庭や保育現場を見ると、実態に大きな差があるように感じています。例えば保育現場でいえば、絵本をとても大切にしていて、絵本の体験が保育の中で深まっているところがある一方で、その場かぎりの教材として使っているだけのところもあります。家庭においても、子どもの傍に絵本がある家とそうでない家に分かれてきているのではないでしょうか?

───あらためて、絵本にはどのような力があるのでしょうか。

まず、大前提ですが、私は絵本の専門家ではないので「絵本はこうあるべき」とか「こういう絵本がいい」と言える立場ではありません。私がここで話している絵本というのは、子育てに効果的で何か特別の役割を果たすための道具ではありません。あくまでも、言葉と絵で作られた本であり、純粋に読み手のよろこび、たのしみのためにつくられたものです。子どもに何かを教え込むことを目的にしたものや、子どもが反応しやすい刺激をちりばめたものは、真ん中にあってほしい絵本だと捉えていません。

そういう絵本が、子育てとか保育という場所でどのような意味をもつかというと、これまでもたくさん語られてきていることではありますが、大きく三つあると思います。

▼ファンタジーの真ん中にある絵本

まず一つは物語の力です。

ファンタジーは、人が生きる上で欠かすことのできないものです。現実の世界で子どもは楽しいことばかりではなく、人との関わりの中でうまくいかないことや困難を乗り越えられない葛藤といった負の体験もたくさんしています。

心理学者の故・河合隼雄さんは、児童文学や絵本の大切さを強くおっしゃっていました。ファンタジーの世界から得る力が、子どもにとって現実を生きる力になる、と。空想の世界の主人公と一緒になってワクワクするような体験や、困難に立ち向かう道を進むことで、現実世界に戻ったときに、困難を乗り越える勇気と強さを、子どもは持つことができるというのです。河合さんはさらに、大人にもファンタジーの世界が必要だとおっしゃっています。今の社会は、大人が傷つきやすい世の中、だから、児童文学や絵本の世界で、ワクワクする体験に浸り、大人も夢や希望を持ち続けられるように、と…。そしてそれが、世の中を良い方向へと変えていくと…。

子どもたちが、自由にファンタジーの世界に行き来できるようにするためには、絵本があることはとても大切だと思います。

▼コミュニケーションの真ん中にある絵本

二つ目は、絵本はコミュニケーションの要であり、関わりのスイッチであり、ふれあいの思い出となるということです。以前、大学生に絵本体験についてアンケートを取ったのですが、小さな頃、家庭で親に『ぐりとぐら』を読んでもらったと記憶している学生が非常に多くいました。そうした記憶のある学生の多くは、ただ絵本の物語を覚えているだけでなく、あの有名なカステラづくりのシーンを再現するために、お母さんと一緒にカステラ(ホットケーキ)を作った楽しい思い出を覚えている人がいました。

編集者として、またご自身でも執筆を手がけ、たくさんの素晴らしい絵本を世に送り出してきた松居直さんは「親は、読み手は、絵本のなかに表現されている最高の言葉を、自分の声で自分のものとして語ることができ、その歓びや楽しみや美しさが大きければ大きいほど、その絵本体験は聴き手のなかに生涯残りつづけ、語り続けます」と書かれています(『絵本のよろこび』)。

その松居さんの息子である松居友さんは、人生のとてもつらい場面に出くわした時、小さな頃お父様の松居直先生から読んでもらった絵本の一場面が父親の声と共にふと頭をよぎり、それに救われたそうです。その絵本の内容は、当時の彼自身の状況を象徴していたそうです。

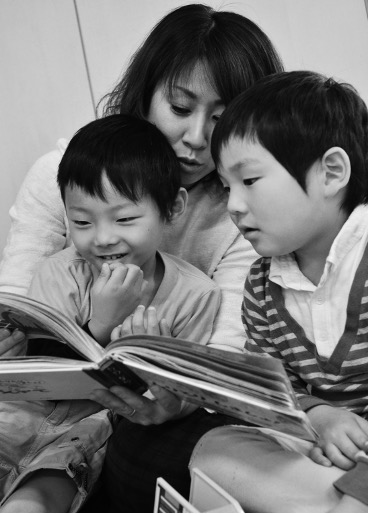

小さな頃の絵本の読み聞かせが、幸せだった記憶や愛されていた実感として残っていくと考えると、絵本は〝親子関係を形成するコミュニケーションツール〟として重要だと思います。

───読み聞かせしてもらった記憶が、〝親から愛情を受けた〟〝気にかけてもらった〟という感情に変わっていくのでしょうか。

絵本を読んでもらうことは、その時だけでなく生涯残り続ける愛された実感につながる、重要な体験と言えるかもしれません。それに加えて、共に楽しんだ絵本は、古くなっても本棚にモノとしてあり続けてくれます。だから時間が経っても、ページをめくるだけで、当時の記憶や楽しみが思い出として蘇るので、実感となりやすいのだと思います。学生に授業で使う絵本を持ってくるようお願いすると、小さな頃に読んでもらった実際の絵本を持ってきてくれる場合があります。そして、その絵本に親に読んでもらった思い出がたっぷり詰まっていることを話してくれます。

ただ、だからといって、親はこのことを期待して絵本を家に置こうとか、読み聞かせることは本末転倒です。これでは義務感がいっぱいの絵本体験になってしまいます。絵本を読んであげることが、親自身にとっても幸せな時間となるよう、ファンタジーを共に楽しんでほしいのです。 絵本を媒介にしながら、お互い楽しむ関係を作っていけるということが、最も大切にしたい部分です。

▼学びの真ん中にある絵本

そして三つ目は、絵本の体験が、子どもの語彙力を高め、それが後の言語力、好奇心、思考力、学力などにつながっていくということです。このことを示す研究やエビデンスもあります。小さな頃に絵本の読み聞かせが豊富だった子どもは、生きた言葉にたくさん出会うため、言葉に対する姿勢が変わるというのです。つまり言葉の素地ができるということで、その後の学力の基盤になるのです。まさに学びの真ん中に絵本はあるということです。おそらく、語彙力だけではなくて、子どもたちのサイエンスや社会への興味喚起を引き出すことも期待できると思います。 もちろん、だからといって学力向上のために絵本を読み聞かせをしてほしいと言いたいのではありません。直接的な学習教材になるということではなく、親や信頼する大人や友達と、物語を楽しむ絵本体験こそが、学びの力を切り開くのだといえるでしょう。

▼子どもが教えてくれる絵本選び

───「絵本の選び方」が問われてきます。絵本を選ぶ際、先生はどのようなことを大切にしていらっしゃいますか?

冒頭にお伝えしたように、私は絵本の専門家ではありません。どの絵が良いとか、どの物語が文学的かといったことは、詳しくはわかりません。ただ、私自身が心惹かれる絵本は、ほとんど子どもから教わったものばかりです。

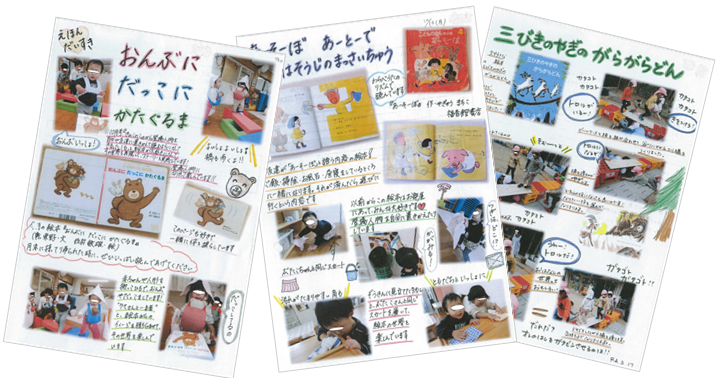

さまざまな絵本を子どもたちに読んでいると、繰り返し「読んで」と持ってくる絵本や、いつも発する絵本の中の言葉に度々出会います。その過程で「なるほど。子どもはこの絵本をこんな風におもしろがっているんだな」と、最初は気づかなかったその絵本の魅力が見えてくるのです。

長く読みつがれる絵本には、そういう面があると思います。例えば『くだもの』という絵本。いろいろな果物が出てきては「はいどうぞ」と差し出されるだけの絵本です。おそらく、初めて目にする親からすると「何がおもしろいんだろう」と拍子抜けしてしまう内容かもしれません。しかし特に1歳前後あたりの子どもたちの反応から、あの本のおもしろさは見えてきます。子どもたちが絵本の前で自分の口をアーンと開けたり、フォークを差し出す仕草をこちらがすると、そこに口を持ってきたり…。時には、他の子に食べさせるふりをすることもあります。それだけ、子どもはあの絵本の世界に夢中になっているのです。

私は子どもとの関係の中で絵本の良さを見いだすことが多く、子どもとのエピソードがセットになっています。つまり、私が好きになる絵本は子どもにとって何らかの意味を感じたものだと思います。絵本の意味は、子どもそれぞれによって違うのです。

───子どもの気持ちに気づくというのは、とても難しいことです。

はい。ですから、繰り返し持ってくる絵本には「何か意味がある」と思ってあげることは大切だと思います。我が家の子どもにもありました。『すーちゃんとねこ』は3番目の娘が何度も持ってきた絵本です。これはねこちゃんの風船を奪ったすーちゃんに、ねこちゃんが仕返しするお話です。こちらが疲れてしまうぐらい繰り返し読んでいるうちに、その絵本がその時の娘の気持ちを表していることに気づきました。当時、上の子に物を取られてしまうことが多かった娘は、ねこちゃんに感情移入していたのでしょう。時として絵本は、こうした子どもの心を表し、支えてくれる存在にもなります。

我が家では、子どもによって多少の違いはありますが、3人ともほぼ小学校の高学年くらいまで絵本を読んでいました。絵本の読み聞かせが寝る時の儀式のようになっていたからかもしれません。当時は家族で川の字になって寝ていたのですが、上の子が自分の部屋で寝るようになった後も、年が2歳ほどしか違わない下の2人には、一緒に読み聞かせをしていました。その日に読む絵本は「子どもが選ぶ」ことを基本としていました。こちらが提案する場合もいくつか選択肢を出すという方法をとっていました。「今日はこれとこれを持ってきたけど、どれにする」という感じです。こんな風に、子どもに自分で選ばせていると、興味を示さないという絵本はあまりなかったように思います。

子どもが好む絵本は、子どもによって違います。その子によって感じ方が違うのですから、誰にとっても絶対良い絵本なんてないと思っています。ファンタジー系を好む子もいれば、車や電車などの機械系を好む子もいます。

───子どもの感性に合う絵本を選ぶことが大事なんですね。

探していくのはなかなか大変だと思いますが、何を選んだら良いかわからない時は、例えば司書さんのおすすめを参考にして、そこからその子どもが気にいる絵本を見つけていくのがいいと思います。 今、情報過多の中で子育てをされているので、メディアなどで「正しいと言われるものがよい」と思い込んでしまっています。私はそれを、過剰な「正しさ幻想」「正しさ圧力」と呼んでいます。それに当てはまらないと「うちの子はちょっと違うんじゃないか」という焦りを持ってしまう。人は一人ひとり違います。大人でもいろんな好みがあります。子どもが好きなものを一緒に探っていくのが良いと思いますね。

大豆生田啓友(おおまめうだ・ひろとも)

玉川大学教育学部・教授。青山学院大学大学院文学研究科教育学専攻修了後、青山学院幼稚園教諭等を経て、現職。専門は乳幼児教育学・保育学・子育て支援。日本保育学会副会長、こども環境学会理事、日本乳幼児教育学会理事、厚生労働省「保育の質の確保・向上に関する検討会」委員、NHK Eテレ『すくすく子育て』出演 ほか。著書に『子育てを元気にすることば ママ・パパ・保育者へ。』『21世紀型保育の探求-倉橋惣三を旅する』『あそびから生まれる動的環境デザイン』ほか多数。