はじめに

いつも絵本を子どもたちに届けてくださり、ありがとうございます。

福音館書店は1956年の「こどものとも」創刊以来、65年以上に渡り月刊絵本を刊行し続けて参りました。

時代は変わり、人と人とのコミュニケーション方法が大きく変わりましたが、絵本の大切さは変わらないと思っています。

今日でも多くの園の先生によって当社の月刊絵本が保育の現場で活用され、子どもたちの育ちに寄り添い、園と家庭とを結んでいるという事実。

毎号毎号を手に取り、子どもたちと一緒に楽しんでくださる多くの先生方がいらっしゃるからこそ、数千にものぼる「新しいお話」を世に出すことができたのだと実感しております。

月刊絵本が保育にどう活かされ、子どもたちはどのように絵本の世界を楽しむのか。

この連載では、月刊絵本を保育に取り込み、子どもたちの変化を日々感じながら園長として保育に関わっている松本崇史先生に、月刊絵本の魅力を紹介いただきます。

それではどうぞ、お楽しみください。

こどものともひろば 運営係

「月と物語」

― 美しいお話に触れること―

お月見は、満月をただ観賞するだけのものではなく、農作物が無事に収穫できたことを感謝する五穀豊穣の伝統行事です。

中国から伝わり、そこから日本では風雅な貴族の遊びのような楽しみのような季節の行事として始まったそうです。

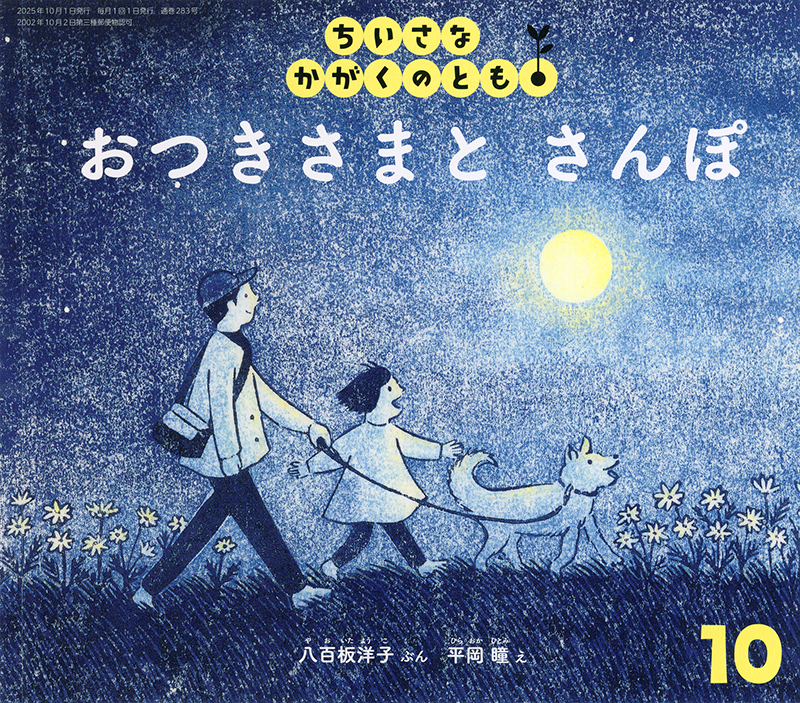

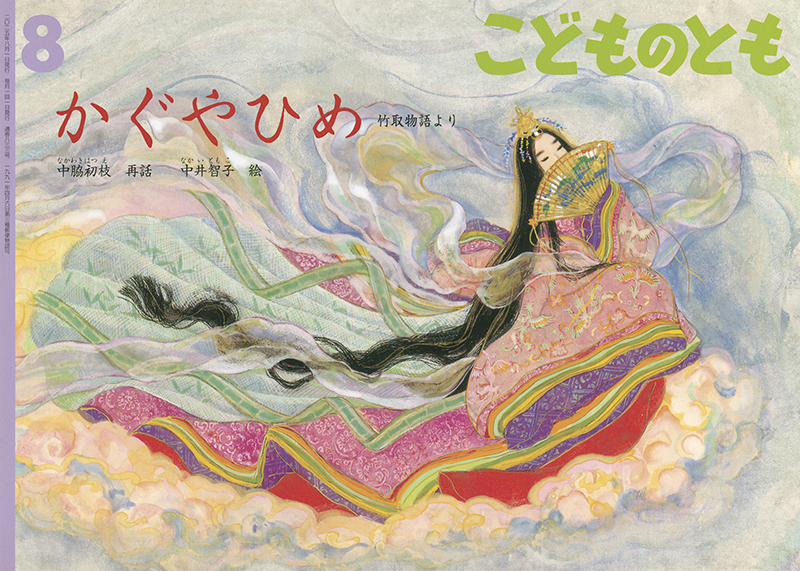

さて、「こどものとも8月号」で誰もが知る物語が絵本になりました。

『かぐやひめ』です。

日本最古の文学であり作者不明の「竹取物語」をもとにした、個人的には待望の絵本化です。

までも、様々な形でメディア化されてきました。

ジブリの高畑勲監督の「かぐや姫の物語」は見事でしたし、様々な形で絵本化にもなってきましたが、今回の『かぐやひめ』ほどその不思議で美しい物語を、再話・絵ともに、子どもたちに伝わるようここまでシンプルに表現できたのは初めてと言えるのではないでしょうか。

かぐやひめの物語は、なんとなく知っている方が多いと思います。

「今は昔 竹取の翁 といふものありけり。」というフレーズは、一度は耳にしたことがある言葉です。かぐや姫のあらすじは、

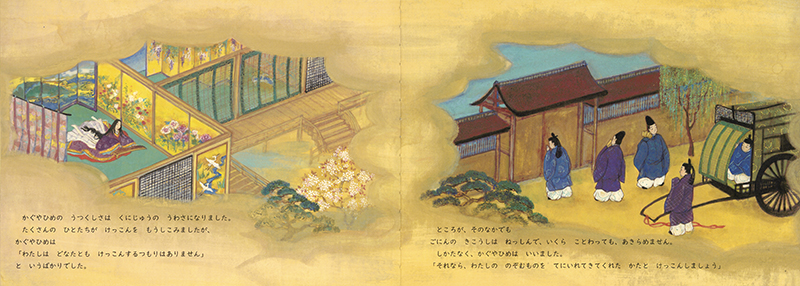

竹取りのおじいさんが、竹の中で見つけた小さな女の子をおばあさんといっしょに可愛がって育てると、瞬く間に美しく成長します。竹取りのおじいさんが竹をとるたびに金が出てきて、瞬く間に家は裕福になります。かぐや姫と名づけられた娘に結婚を申し込む男性が次々現れますが、5人の貴公子にも無理難題を言い、結局誰とも結婚しません。帝まで、かぐや姫を連れ出そうとしますが、それは叶いません。そんなある日、かぐや姫は月に帰らなければならないと言い出します。おじいさん、おばあさん、帝も、それを守ろうとしますが・・・・。

この絵本を細部まで見渡すと、原作の竹取物語をリスペクトしていることが分かります。ただ、それだけでなく、「昔」の様子や言葉だけではイメージがしにくいもの(竜や帝や宝物など)の絵の表現も、子どもたちに分かりやすいように創られています。

最初に竹から生まれ、最後の月の世界に帰って行くところまでの背景の色の変化も巧みです。竹林の空の色は朝の背景色で始まり、徐々にその背景色が昼となり、夕となり、暗雲たちこめるところから、夜と変化していき、ラストの月の存在を大きく見せています。物語の雰囲気を創りながらも、一日の流れのようにお話を感じることができます。

表紙と裏表紙でつながったかぐや姫は、一体いつのかぐや姫でしょうか。竹取の翁に出会う前に、月の世界から地球に送られてきた時のかぐや姫を表現しているのでしょうか。天の羽衣を着ています。

もし、月から送られてきた時であれば、かぐや姫はどんな気持ちで月の世界からやってきたのでしょうか。表紙では扇子で口を隠しています。まだ、緊張しているのかもしれません。

絵本の中では口も見えるところがあります。おじいさんとおばあさんと帝の手紙の前だけです。かぐや姫が心を開いているシーンでしょうか。

絵本の付録の中の作者の言葉に「息をのむほど美しい絵」と書かれていますが、まさにその通りだと思います。

さて、このかぐや姫の物語が保育に何をもたらすのでしょうか。

もちろん、ただ読むだけでも意味があると思います。日本最古の文学に触れることだけでも、文化的な価値としては大きいものです。保育につなげての話などは、無粋で蛇足かもしれません。

ただ、私たちは保育者です。子どもたちと伝統行事を楽しむことで、一年の循環や日本で大切にされてきた精神性のような文化的なものも生活の中に取り込んで過ごすことも仕事です。

日本の伝統行事の中で、月にまつわるものではお月見が最も有名でしょう。その時には子どもたちも月に想いを馳せます。

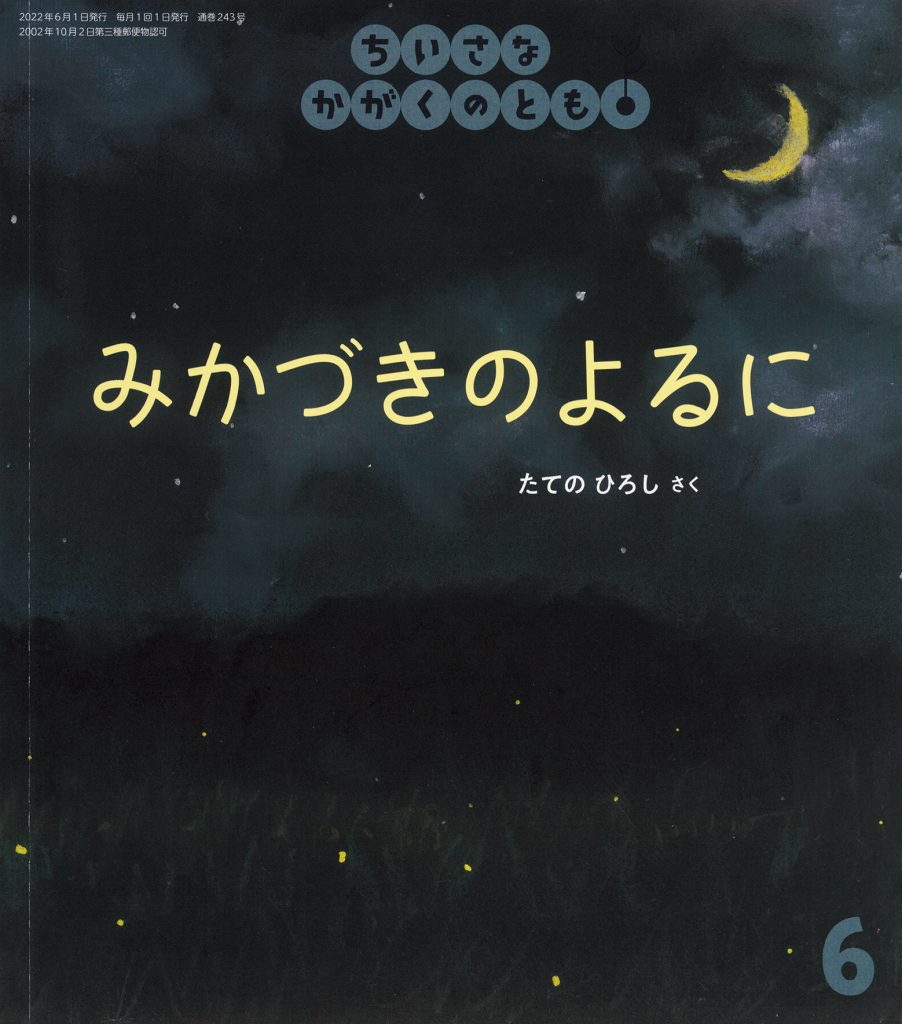

保育者も様々な月の絵本を読みます。

月が自分についてくる絵本、月が食べ物になる絵本、月とお話する絵本、月とうさぎの絵本、月の満ち欠けの絵本など、子どもたちと様々な月を共有、共鳴、共感していきます。

そこに今年から「かぐやひめ」が加わります。

月にちなんだ物語に触れることで、子どもたちは月に対してのイメージを膨らませていきます。そうやって、夜の世界の美しさを自分の中にも持って行きます。

それは自然の美しさへの敬意にもつながり、宇宙への興味関心にもつながるでしょう。七夕でも、織姫と彦星の物語に触れると、星空に興味を持ち、親しみが湧いてきます。

つまり、『かぐやひめ』や『たなばた』のような絵本に、子どもたちと共に触れることは「神秘さ」を感じる体験になるということです。

神秘的なものとのふれあいは、子どもたちに好奇心を持たせます。「神秘さ」とは、目に見えないものへの感受性です。目に見えないものがあるからこそ人生は輝いていきます。それは愛情や思いやりと同じです。

現代の物語は、ユーモアや面白さはあるのですが、ここではないどこかというよりは、現実と乖離できない物語が主流のように感じます。

その中で、子どもたちが、「ここではないどこか」を楽しむことができる絵本に触れることは、遊びにつながるような絵本よりも大きな価値があるようにも感じます。

執筆者

松本崇史(まつもとたかし)

社会福祉法人任天会 おおとりの森こども園 園長。

鳴門教育大学名誉教授の佐々木宏子先生に出会い、絵本・保育を学ぶ。自宅蔵書は絵本で約5000冊。

一時、徳島県で絵本屋を行い、現場の方々にお世話になる。その後、社会福祉法人任天会の日野の森こども園にて園長職につく。

現在は、おおとりの森こども園園長。今はとにかく日々、子どもと遊び、保育者と共に悩みながら保育をすることが楽しい。

言いたいことはひとつ。保育って素敵!絵本って素敵!現在、保育雑誌「げんき」にてコラム「保育ってステキ」を連載中。