自分の気持ちをことばで伝える。 それは、「聞く」よろこびから、「伝える、 伝わる」よろこびへと世界を広げていく成長の過程でもあります。

読み聞かせを通じて、「ことばが伝わる喜び」を楽しむことで、現実の園生活でも子どもたちの背中を押してくれる絵本を「こどものとも」と「こどものとも年中向き」から10冊選びました。

ぜひ、園の子どもたちとお楽しみください。

こどものともひろば 運営係

※こちらのセットは、一般の書店では販売しておりません。園への販売限定企画です。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

「つたわるよろこび ことば体験絵本セット」

内容のご紹介

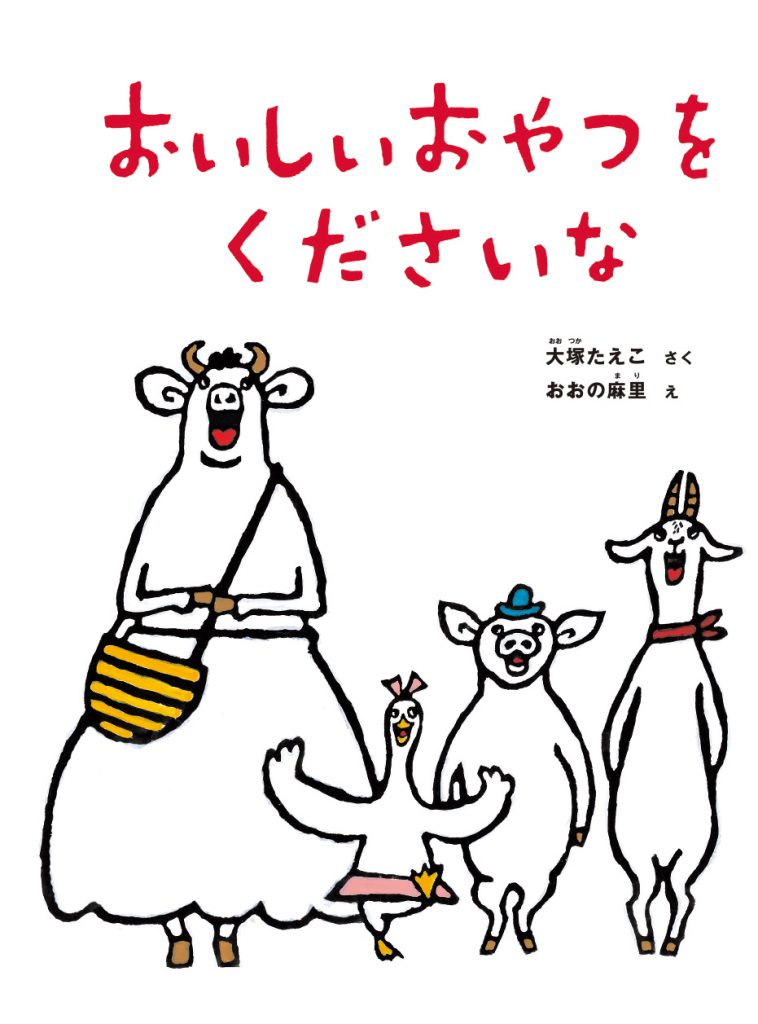

- 『おいしいおやつをくださいな』

- 『おいしかった おいしかった』

- 『おおきなありがとう』

- 『かなとおばあちゃん』

- 『ケンカオニ』

- 『しんやくんのマラカス』

- 『スプーンのおうじさま』

- 『みんな みてみて』

- 『わらって わにさん』

- 『らいおん はしった』

- ※セット情報(書誌情報)

『おいいしいおやつをくださいな』

大塚 たえこ 作 / おおの 麻里 絵

初版年月日:2007/5/1

あひるが美味しいおやつを探しに出かけます。

途中でやぎ、ぶた、うしと出会い、動物たちは「ふんわりしてて あまくて まるくて おいしい おやつ」を探しながら街でいろいろなお店に入ります。

ところが4匹が入ったお店は金物屋に粉屋に乾物屋に卵屋…。なかなかおやつは見つかりません。

動物たちはおいしいおやつを見つけることができるのでしょうか?

ちょっととぼけた動物たちがおやつを探しに行くこの作品は、保育士さんだった大塚たえこさんが子どもたちと接する中から生まれました。

「母の友」に投稿していただいた原稿を練り直していただき、そこにおおの麻里さんのセンスあふれるイラストがついて、元気な楽しい絵本に仕上がりました。

この絵本には、おいしそうな山積みのホットケーキが登場します。4匹の動物たちと一緒に金物屋、粉屋、乾物屋、卵屋を巡り歩き、ようやく辿り着いたこのホットケーキは、きっと実際に食べるより、もっともっとおいしい幸せな記憶として、子どもたちの心に残ることだろうと思います。

動物たちのあっけらかんとした語りが、「何かしたい」という子どもの気持ちを後押ししてくれる作品です。

『おいしかった おいしかった』

岡本 良雄 作 / 長 新太 絵

初版年月日:1985/4/1

クマは病気のキツネのために、かごいっぱいのぶどうを持って歩いていました。

途中でおなかをすかせたサルに会い、クマはぶどうを半分、分けてやりました。

喜んで食べようとしたサルは、病気のキツネのことを思い出し、やはりぶどうをキツネに届けることにします。

サルは途中でおなかをすかせたウサギに会い、半分、分けてやりました・・・・・・。

繰り返しの多いリズミカルな語り口も楽しい、先の展開にわくわくする一冊です。

みんなの気持ちがつまった「おいしかったこと おいしかったこと」という言葉が優しく響きます。

『おおきなありがとう』

きたむら えり 作 / 片山 健 絵

初版年月日:2012/4/1

うさぎは、かわうそから、「ありがとう」には大きいのと小さいのがあると聞き、びっくりします。

そして自分も「おおきなありがとう」を言われたいなと思います。

会った動物はみんな「おおきなありがとう」を言われたというので、うさぎは落ち込みますが、花を摘んで家に帰ろうとすると……。

「ありがとう」ということばは、日常の中でとても大切なことばです。

相手に対して感謝することは、自分だけで生きているのではないこと、誰かに自分が助けられているということを確認できることでもあります。

言われたほうは、自分の存在あるいは行為が相手にとって助けになったこと、喜びであったことを確認し、自分の存在が認められることでもあります。

普段は何気なく使っていることばなので、考えていくと意外に難しいテーマではありますが、とにかく感謝の気持ちを相手に伝えることは、人間関係を良くし、言ったほうも言われたほうも、気持ちのいいことです。

子どもの成長を考えたときにも、「ありがとう」と言ったり言われたりの関係を大切にしたいですね。

子どもは、大人以上にほめられたい、認められたいという気持ちを強くもっています。

そして、誰よりも自分のことを認めてもらいたいという気持ちが強く、ややもすると、「僕なんかね。○○したんだよ~」「わたしなんかね、わたしなんかね~、もっとすごいよ。○○だよ」と自慢ごっこのようなものがすぐに始まります。

子どもにとって他人から認めてもらえることがどんなに切実な問題なのかが、わかります。

でも、そんなふうに他人と自分を比べ合う中で、主人公のうさぎのように、自分は何もできずだめだなと思うこともあるでしょう。

人がすごいなあと思えば思うほど、自分は…と振り返って自分の存在が陰ってしまうこともあるでしょう。

でも、誰でも「その人らしさ」というものがあり、それだけで十分価値のあることなのです。

「ありがとう」について考えることで、自分に気づき、自分を肯定する力が生まれてくるお話です。

『かなとおばあちゃん』

安江 リエ 作 / 山内 ふじ江 絵

初版年月日:1992/5/1

かなの住む団地には広い芝生があって、夏前にはいつも、草取りのおばあちゃんが現れます。

くたびれた麦わら帽と黒ぶちめがね、長いスカートという姿で、小さな鎌を持ったおばあちゃん。

はじめは「魔女みたいで怖い」と思いますが、毎日見かけるうち、次第に目で追うようになります。

おばあちゃんが草とりをしたあとの芝生はとてもきれい。

でも、かなの大好きなクローバーやネジバナは、しっかり残しておいてくれるのです。

かなは友だちのひろちゃんと一緒に首飾りを3つ編みました。ひろちゃんのと、かなのと、もうひとつ。

ふたりは「おばあちゃん ありがとう」と言うためにおばあちゃんのうちに向かいます。

優しさには「ありがとう」と伝える。当たり前のようですが、大人にとっても難しいことかもしれません。

ちゃんと伝えられるだろうかとかなと共にドキドキし、読み終わった後には「ありがとう」と言えた安堵と誇らしさを味わうことのできる作品です。

『ケンカオニ』

富安 陽子 文 / 西巻 茅子 絵

初版年月日:1996/4/1

いっしょに遊んでいたふたりの男の子、のぶちゃんととっちんがちょっとしたことでけんかに。

ふたりの頭に赤と青のケンカオニがくっついて、けんかがどんどんエスカレートしていきます。

「のぶちゃんなんかカエルにたべられちゃえ」と言うと、おおガマが出てきて、次にそれを呑み込むヘビが出てきて、という具合に、ライオン、くじら、恐竜とどんどん大きなものが……さあ、大変!

子どもたちをみていると、今まで仲良く遊んでいたのに突然ケンカがはじまったりして、びっくりすることがあります。

はじまる原因は、おもちゃの取り合いだったり、 それこそこの絵本のようなことだったり、自己を主張するあまり相手の頭をたたいたりとさまざまでしょうが、大人からみるとどうしてケンカにと、思ってしまうようなことですね。(それは大人どうしでもよくあるようですが)

でも、ほんとうの原因は “ケンカオニ”がくっつくことだったのですね!?

だからはじまるのも突然なら、 ケンカしていたと思ったのに何もなかったかのように楽しく遊んでいるというのも、 納得できます。

“ケンカオニ”を知った子ども(と大人)は、きっともうひとまわり心が成長していることでしょう。どうぞ存分に『ケンカオニ』をお楽しみください。

『しんやくんのマラカス』

石川 えりこ 作

初版年月日:2018/6/1

しんやくんは、幼稚園の砂場のところにある、藤の花の匂いが大好き。

ある日、しんやくんは砂場でひとりの女の子と出会います。

その子も藤の花の匂いが好きみたい。二人は何も話はしないけれど、花の匂いと、ゼリーのカップと砂で作ったマラカスの音を一緒に楽しみ、心を通わせていきます。

福岡のことばで語られる、二人が友だちになるまでをえがいた、やさしい時間の流れるお話です。

この絵本が生まれたきっかけは、作者の石川えりこさんが地元の本屋さんで、人見知りの女の子「なおちゃん」と出会ったことでした。

石川さん自身も子どもの頃は、家では普通に家族と話すのに、小学校ではすっかり無口になる子だったそうです。

でも黙っているからといって、何も感じたり考えたりしていないわけではありません。

たとえば藤の花の香りにうっとりしたり、マラカスの砂の音を楽しんだり。

この作品では、クラスメイトの輪から離れて遊ぶしんやくんの心の内が、福岡のことばで繊細に描かれています。

子どもが一人で過ごす時間は、大人が思うよりもずっと豊かです。

そして、しんやくんがなおちゃんにマラカスを「はい」と手渡したように、そこからさらに一歩踏み出せば、その豊かさを他の誰かと分かち合う喜びが待っています。

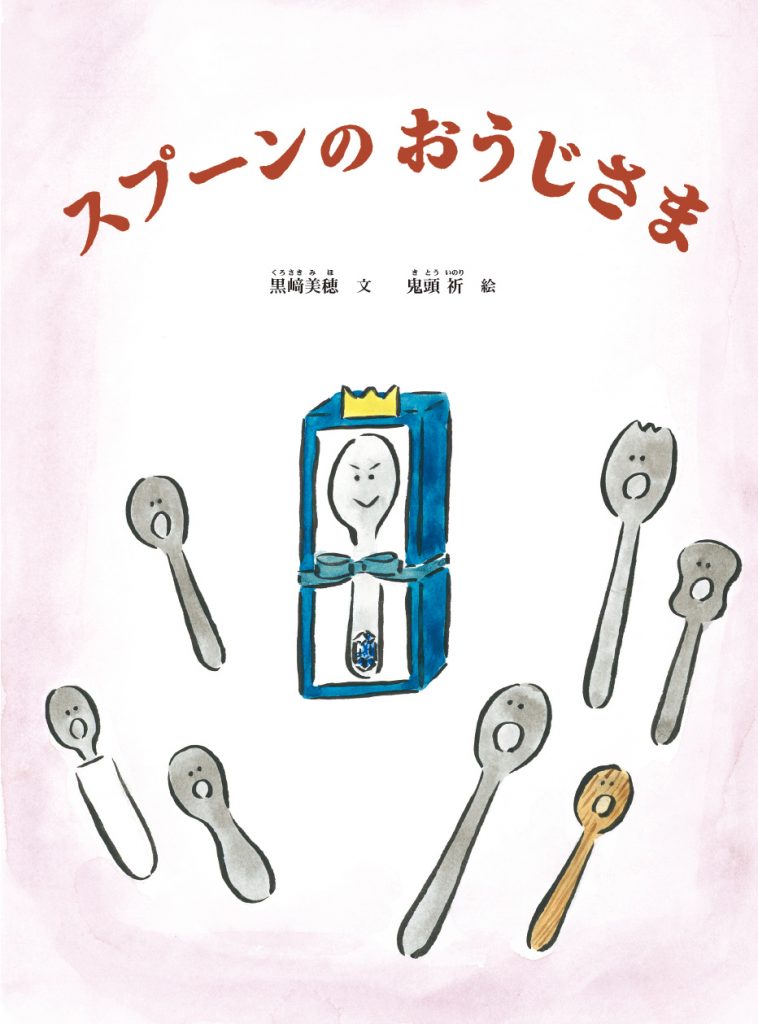

『スプーンのおうじさま』

黒﨑 美穂 文 / 鬼頭 祈 絵

初版年月日:2018/3/1

食器棚のスプーンたちは、いつも元気に働いては、楽しくおしゃべりをして暮らしていました。

ある日そこに、りっぱな箱に入った“おうじさま”が現れます。自分は特別だから仕事なんかしないんだ、といばる“おうじさま”に、他のスプーンたちはすっかり気後れしてしまいます。

ところがある日、“おうじさま”が持ち出されていくと・・・・

かわいい赤ちゃんのためのスプーンでした。

“おうじさま”は、みんなのところに戻ってくると、赤ちゃんのことを嬉しそうに話します。

そして、恥ずかしそうに「ほんとはね、なにもしないでじっとしているのって とても つまらなかったよ。」と告白します。

スプーンのおうじさま、実際にどこかの国の王族というわけではなさそうで、僕はえらいんだぞという気持ちにぴったりの表現が“おうじさま”だったのでしょう。

きらきらのガラス玉をつけて、立派な箱に入れられて、つい、えっへんと威張ってみたくなったのかもしれません。

でも威張り散らしてばかりだと、まわりも自分もつまらないですよね。

集団にあって協調性ばかりが尊ばれるのも窮屈ですが、自分本位をあらためて人の輪に歩み寄ることは、勇敢ともいえる行動ではないでしょうか。

そうした小さな勇気を持とうとしている子どもたちに、何かを感じてもらえたら幸いです。

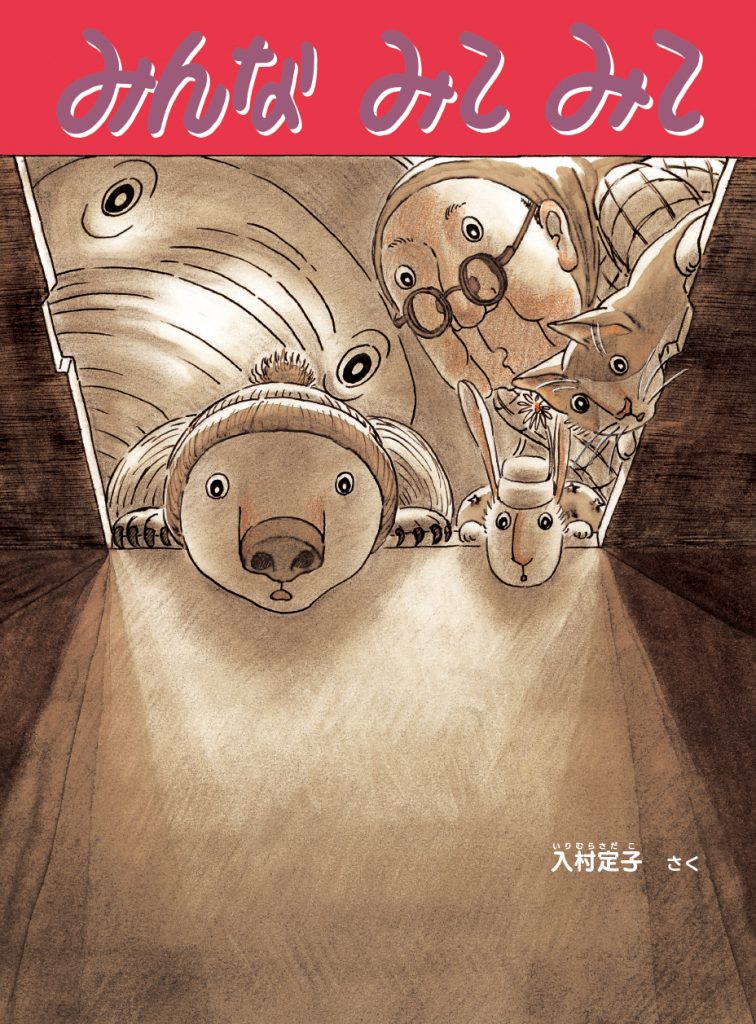

『みんな みて みて』

入村 定子 作

初版年月日:2002/11/1

夕暮れ時の都会で家路を急ぐ人々の群れの中、猫のふうたろうは、下水の底から何か音が聞こえてくることに気づきます。

のぞきこんでいるふうたろうに、通りかかったおばあさんやうさぎ、くま、ぞうが加わります。

くまが下水のふたをとると、そこにはねずみがいました。

地面に出てきたねずみは、「みんな、みて、みて。」と空を指さすと……。

真っ赤な夕焼けを「火事だよ!!」と驚きます。

人々も空を見上げ、美しい夕焼けに息を飲みます。

日常のあわただしい生活を逃れて、自然の中に出かけると、美しい夕焼けや降るような星空に感動します。

「こういう自然の美しさは都会では味わえないわね」と深い満足感を覚えるのは、そんなとき。

でも、降るような星空はともかく、美しい夕焼けは、大都会でも楽しむことができるのです。

猫のふうたろうやそのまわりに「なんだ、なんだ」と集まってきたちょっと変わった人たち(?)のように、まわりのものに気を配る心のゆとりと好奇心があれば、都会でも案外いろいろな自然現象を目にすることができるのかもしれませんね。

この絵本を読んだ後、子どもたちと一緒に外に出て、身のまわりの小さな音に耳を澄ませたり、草むらをのぞいたり、夕暮れの空をみあげたり……ゆっくりと周りを見回しみてください。

思いがけないものにめぐりあうことができるかもしれません。

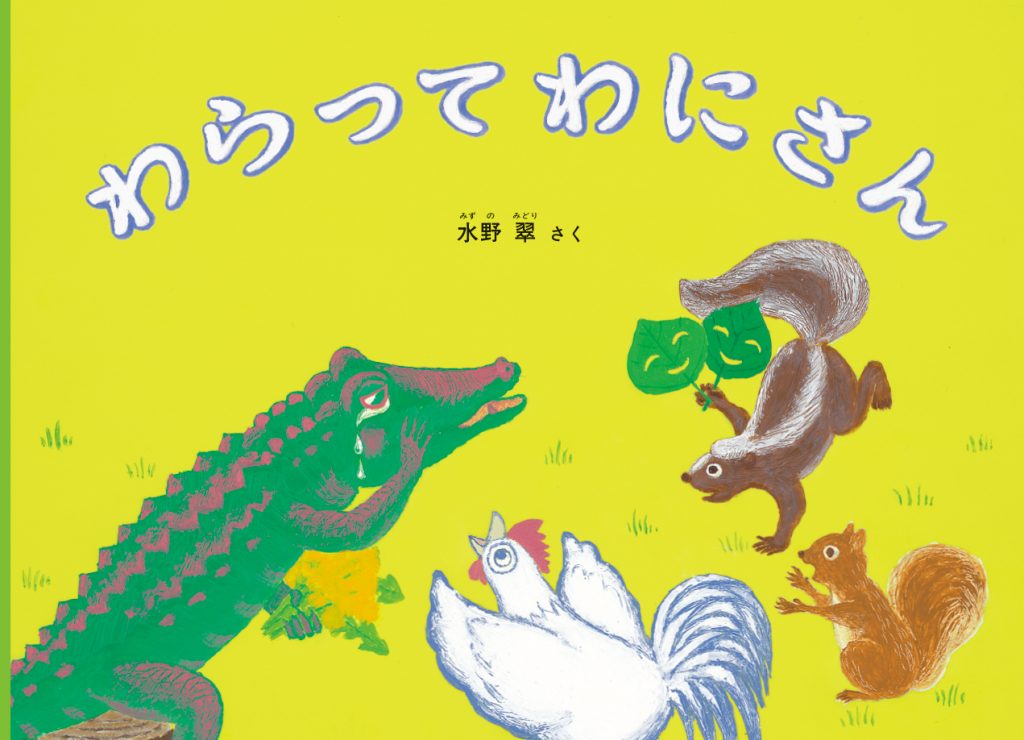

『わらって わにさん』

水野 翠 作

初版年月日:2011/6/1

水から上がってきたわにが涙をうかべているみたいなので、仲良しの動物たちがなぐさめにいきました。

ところが、わにが「泣いてなんかいないよ」と言うのでびっくり。

目の下に水がたまってただけだとわかって、「なーんだ」と引きあげます。

すると、今度はほんとうにわにが泣きはじめました……。

仲良しの動物たちの、勘違いからの一騒動。でも、その後は、前よりももっと仲良しになりました。

英語の“ワニの涙を流す”という言い方には、そら涙を流すという意味があるそうです。

ワニはえさを食べながら涙を流すという伝説から来ているとのこと。

でも、もちろん、実際にはそんなことはありません。

ワニは体温調節のために、水に入ったり陸に上がったりします。ワニの目の下にはくぼみがあるので、水から出たときに、そこに水がたまっていて涙のように見えることがあるんですね。

そんなワニの生態から発想がはじまって、心温まるお話になりました。

なかまの動物たちが、それぞれ自分の得意なやり方で、ワニを慰めます。自分なら、どんなふうに慰めるか考えてみるのも楽しいです。

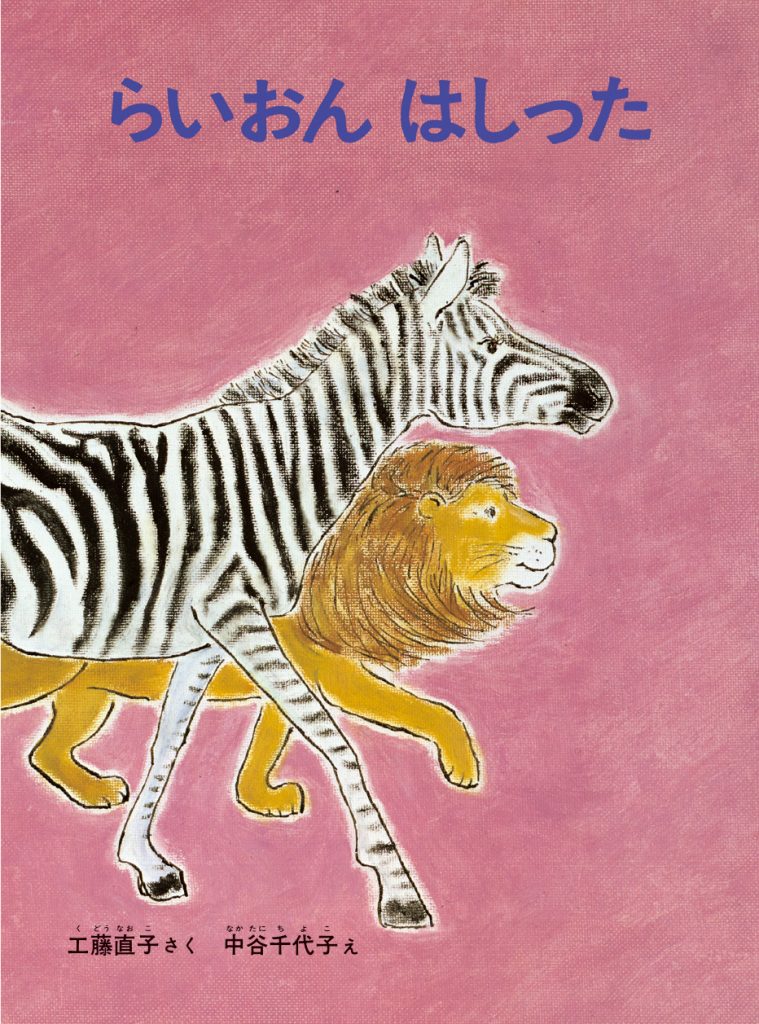

『らいおん はしった』

工藤 直子 さく / 中谷 千代子 え

初版年月日:1981/3/1

ライオンはみんなとあいさつや話をしたくて近づくだけなのに、いつもみんなは逃げたり、助けを求めて叫んだりします。それがくやしくてライオンはそんな動物たちを食べていました。ところがある日出会った1匹のシマウマは、初めてライオンにあいさつをしてくれ、ゆっくり話を聞いてくれたのです。2匹は友だちになりました。柔らかい色調の絵が、心にしみる物語を彩ります。

詩人の工藤直子さんがつむぐライオンの独白を聴くと、ライオンが周りに怖がられて受け止められない悲しい気持ちが伝わってきます。その分、「こ、こんにちは」とあいさつをして、シマウマに受け止められたときの喜びも大きなものとなっています。

『かばくん』でもおなじみの中谷千代子さんが絵を描いています。表紙に二頭で走るラインとシマウマの喜びにあふれた目を描くことで、ハッピーエンドで終わることが分かった状態で子どもたちは作品を楽しめるように工夫されています。

園の子どもたちのなかにも、きっと共感する子どもがいることでしょう。周りと仲良くなりたい子どもの背中をそっと押す作品です。

書誌情報(セット)

| 読んであげるなら | :― |

| 自分で読むなら | :― |

| 定価 | :10冊セット定価9,900円(本体9,000円) |

| ページ数 | :各28ページ |

| セットボックスサイズ | :28×21cm |

| 初版年月日 | :2022年9月26日 |

| シリーズ | :― |

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。