30年以上に渡り園現場に寄り添い、様々な問題・テーマを取り上げ、保育の道すじを示し続ける保育雑誌「げ・ん・き」から、おススメの特集をご紹介いたします。

※本記事は、2回に分けてお届けいたします。

①:「子育て支援」の環境づくり 【 子育て支援の意義と目的 】 ※この記事

②:「子育て支援」の環境づくり 【 実践に学ぶ「子育てひろば」の環境づくり 】

子育てが孤立化し、子育ての不安感や負担感が高まっているいま、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場所が必要とされています。

1994年の日本初の子育てコミュニティ施設「0123吉祥寺」誕生を機に始まった親子の居場所づくり。この動きは、その後、2003年に子ども・子育て支援事業の一つとして国の制度のなかに位置づけられました。その後、さまざまな法律の改正を経て、地域子育て支援拠点としての「子育てひろば」が各自治体に整えられつつあります。

育つ主体・育てる主体である子どもと親自身の主体性を尊重し、育ちを支えていく「子育てひろば」は、園同様、環境が占める要素が大きいものです。

本特集では、 長年、保護者とともに子育て支援に携わり、その環境づくりにくわしい高山静子先生に、子育て支援環境のあるべき姿について聞きました。(本記事=①【 子育て支援の意義と目的 】)

そして、静岡県・浜松市の「ここみ広場」の実践を通して、子育て支援の環境づくりについて考えます。(②【 実践に学ぶ「子育てひろば」の環境づくり 】)

●子育て支援の意義と目的

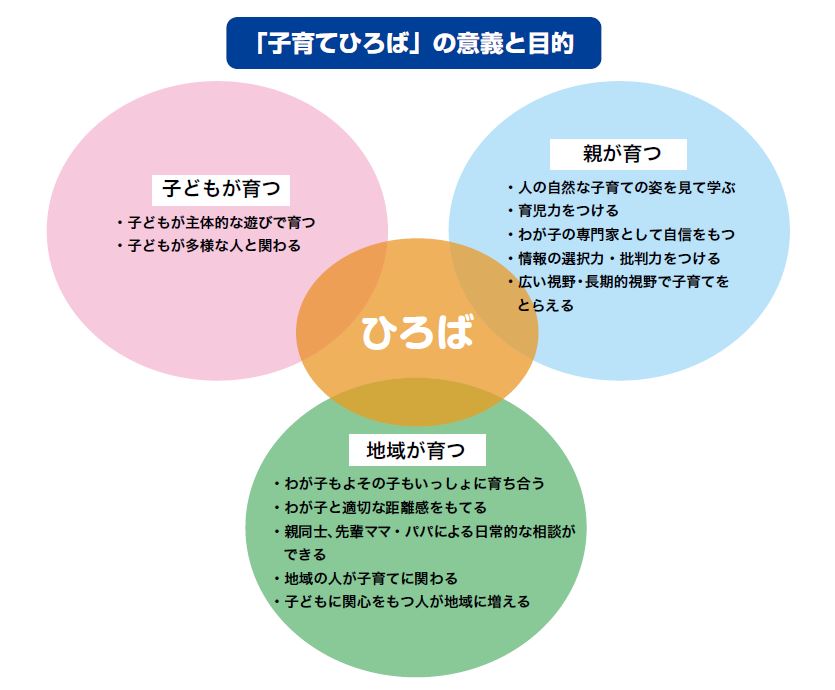

子どもが育つ、親が育つ、地域が育つ。ホントの子育て支援環境とは

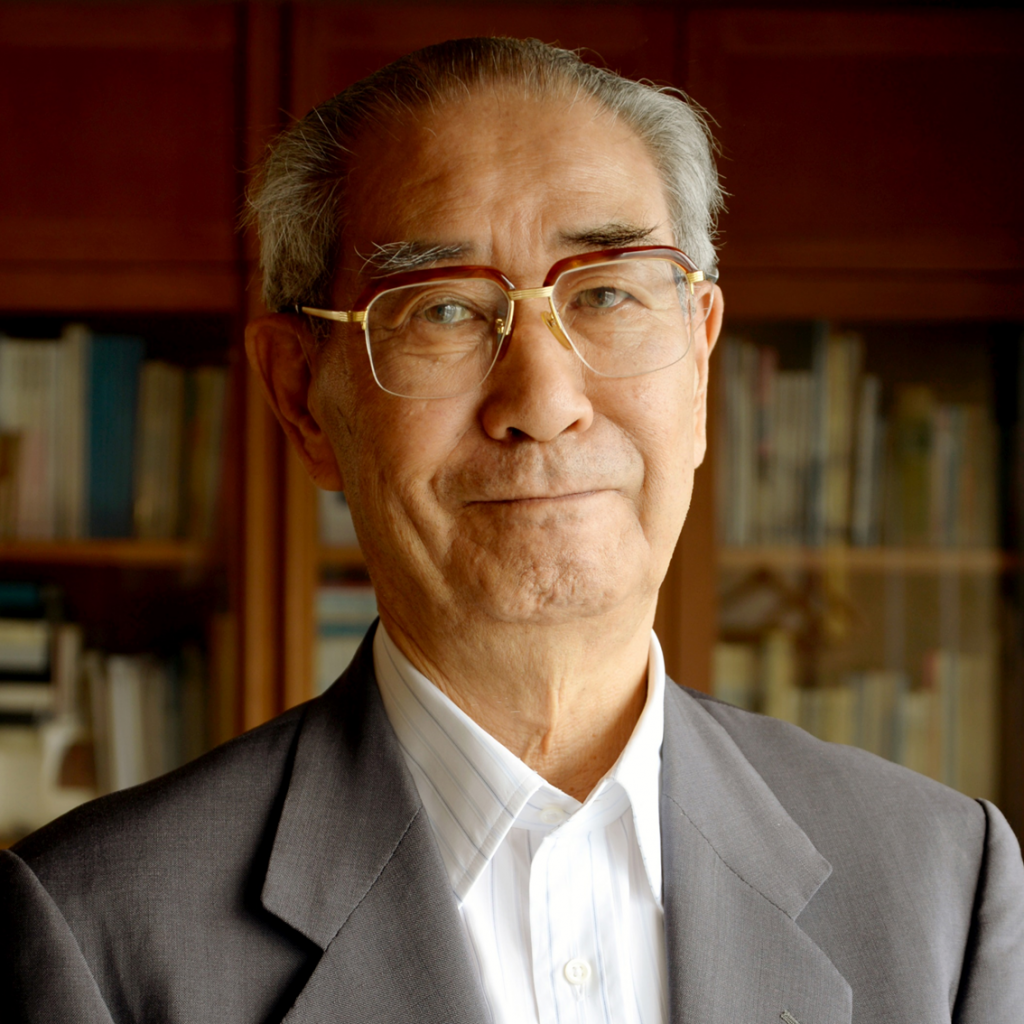

プロフィール

高山 静子(たかやま・しずこ)

東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科子ども支援学専攻准教授

研究テーマは保育者の専門性とその獲得過程、子育て支援環境、保育環境など。

地域には子どもが育つ場所がない

子どもが育つためには、

- 基本的欲求(食べる・寝る・遊ぶ、安心・安全など)が充足できる環境

- 環境に働きかけて、豊かな体験が得られる環境

- 多様な人のなかで育つ環境

- 親が親として成長できる環境

が必要です。

かつては地域にその機能がありました。

家の周りで子どもが走り回り、親同士が道ばたで井戸端会議ができる。そうした環境の中で、子どもはのびのびと遊んで健やかに育ち、親は見よう見まねで、少しずつ親として成長していくことができました。

私が子育て支援を始めたのは、保育士を辞めてから、地域に子どもが育つ環境がないことに気づいたからです。

午前中の公園にまったく親子がいない。みんなどこで何をしているんだろうと思ったら、家の中で毎日過ごしている親子が増えていることがわかりました。

私が子育てをしていた30数年前は、家のなかに親子二人っきりでなんか、とてもいられませんでした。「遊んで、遊んで」とまとわりつくから、みんな仕方なく公園に出ていました。

でもそこでほかの親子とつながることができました。

今は、外に出ても道路は危ないし公園にも人がいなかったりします。便利な時代になって、テレビには録画機能もDVDもあります。有能な「テレビベビーシッター」がいるために、孤独な子育てが加速化されてしまいました。テレビに子どもを任せ、自分はパソコンやスマホを眺めて一日が過ごせてしまうのです。密室のなかで親子が二人っきりで過ごすという、人類史上始まって以来の、生物としては不自然な育児が行われているわけです。

でも、それだと子どもは育ちません。

私は保育士ですから、子どもが健やかに育つには、自然と外遊びと人との関わりが必要だと知っているわけです。知っているのに何もしないわけにはいかない。

保育士としての使命感が、子育て支援へ取り組む原動力となりました。

かつての「地域」を公民館の一室に

実はその前は一年ほど、育児サークルに講師を頼まれて、親子遊びや、わらべうた遊びなどを教えていました。

ある日町の中で出会ったお母さんに「高山先生、この間教えていただいた手遊び歌、すごくおもしろかったです。でも、もう子どもが飽きてしまったので、また新しい遊びを教えてくださいね」と言われたんです。

聞けば、そのお母さんは家に帰ってから、ずーっと子どもに手遊びをしていたのだそうです。

ショックでした。

私が教えた遊びをずーっとやることがよい子育てだと思ってしまったのなら、私は育児負担を増やしただけじゃないのか、と。

保育士時代に園で実践していたように、子どもが自分で遊べる環境をつくって親御さんに伝えていこう。見て学んだ親が、自分の家のなかにその環境をつくれば、子どもは自分で遊びをつくりだせるようになる。子どもと親の適切な距離感を育てることができれば、かなり子育ては楽になるだろうと思いました。

それはつまり、かつての「地域」を公民館などの一室に再現するということでした。

子どもも親も成長できる親子の居場所をつくりたい。

親子の関係、そして子ども同士、親同士、親とほかの子という斜めの関係を支えて、みんなで子育てをすることを取り戻したい。

その思いが、親子が好きなときに訪れて自由に過ごすことができる場所=「子育てひろば」の発想につながりました。

環境の力の大きさをあらためて実感

本当は、子育て支援公園や、子どもを安心して歩かせることができる道をつくりたかったのです。でも一人でできることには限りがありました。

まずは、月に一度公民館の一室を借りて「子育てひろば(当時は『子育てサロン』と呼称)」を開くことから始めました。申込制度や会員制度はなく、プログラムもありません。支援者はいますが、指導者はいません。いつでも好きなときに来て、好きなときに帰れる親子の「居場所」です。

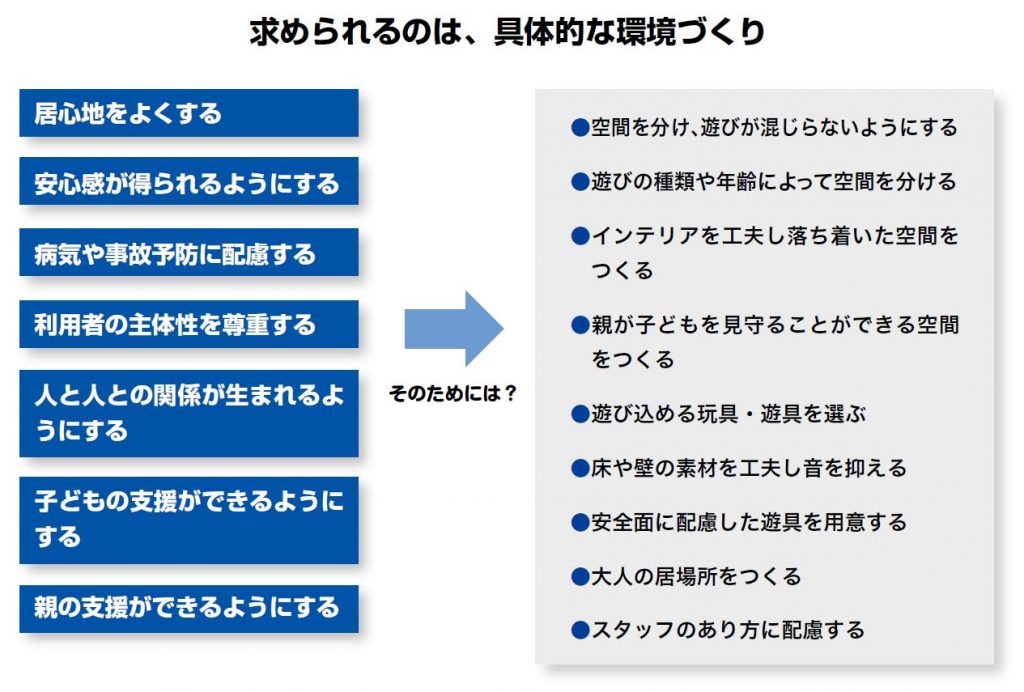

居心地のよい環境、子どもが豊かに遊べる環境、関わりやつながりが生まれるように配慮された空間をつくりました。そこでは、子どもたちは自分たちで遊びを繰り広げます。そして親たちは子どもたちを見守りながら、親同士でおしゃべりをしたり、スタッフと会話をしたりします。

それまで、プログラム中心の育児サークルはあっても、このようなプログラムがない親子の「居場所」はありませんでした。その第1回目の日に「これぞ子育て支援だ」と感じた手応えの大きさは、いま思い出しても鳥肌が立つほどです。

一時的に場所を借りて行うため、床に敷くマットや積み木、遊びの素材と道具などをスーツケースと段ボール箱にめいっぱい詰め込んで持ち込みました。そして、保育の専門性を活かし、子どもが自ら環境に働きかけて遊び込めるような環境をつくりました。

すると、どうでしょう!

訪れた子どもたちが親の元を離れ、わーっとおもちゃのところにいき、自ら遊び始めたのです。育児サークルだと、親はぴったりと子どもにくっついて、あれこれと子どもに干渉しがちです。たとえば工作ならば子どもに、これをこうしてああしてと忙しい。ほかの親子を見るゆとりはありません。

でも、遊びの環境を整えると、子どもはおもちゃで遊び、親同士はおしゃべりができます。

お母さんたちが口々に「子どもって、自分で遊べるんですね」「目からウロコが落ちました」と。あらためて環境の力の大きさを感じました。

ちなみに、その日子どもが目を輝かせたおもちゃは、100円ショップに売っているような鍋やボール、おたまなどの調理道具や、チェーンリング、お手玉などです。いわゆる一般的なおもちゃ屋さんに置いてあるおもちゃや、一般的な保育のカタログに掲載されているようなおもちゃは使いませんでした。

一般的なおもちゃは、子どもにとっては甘いお菓子のようなものです。子どもは派手な色や形に惹きつけられますが、手や頭を使うことができないので、すぐに飽きてしまいます。砂や雑草のようにシンプルで見立てやすく、創造的に関わることができるものを選ぶと、遊び込む姿を親に見せることができます。

保育も、子育て支援も、基本は全く同じだということに気づきました。

こうやって私は、環境の構成をせずに支援者が主導するプログラム中心の子育て支援から、親と子が主体的に活動できる環境をつくって、必要な援助や指導を行う、プログラムのない子育て支援へと中心を変えました。

必要な人に必要な支援が行える

こうした「目からウロコ」を体験すると、親はそうした環境をつくった私たちをその場で信用してくれます。

初めて会った人が「実はうちの子、こうなんですけど」と子育ての悩みを相談してくれるのです。それに応えていくうちに親は変わり、合わせて子どもも変わっていきます。相談を受ける時間も回数も、プログラムを中心にしていたときよりも格段に増えました。

たとえひと月に1回の「子育ひろば」でも、親子が着実に成長していく手応えがありました。親は、ほかの親子や保育者の関わりを見て、自然に関わり方が良くなっていきます。

育児サークルで手遊びしているときとは違い、支援する側が、保護者と子どもの様子をじっくりと見ることができるのもひろば型の良さだと思いました。

たとえば、転んでも親のところに戻っていかない子どもがいれば、もしかすると親との信頼関係ができていないかもしれないと、お母さんにちょっと声をかけてみることができます。必要な人に必要な援助ができるのです。

こうして親子に関わっていくうちに、何より0歳の最初の親子の関係づくりが最重要課題だと気づきました。親が毎日子どもと一緒にいれば、親子の関係が密になるわけではありません。赤ちゃんの時期に、目を合わせて話しかけることを知らない親も多いのです。わが子が、視線が合わない、呼んでも振り向かなくても、ほかの子どもの自然な姿を見ることがなければ、「小さいからこんなものだろう」と思ってしまいます。

0歳の保護者が行きやすい空間と内容をつくって、ほかの親子の自然な関わりを見ることができるようにします。声をたてて笑うほかの赤ちゃんや喃語をしゃべる赤ちゃんを見ると、親子関係ができていない場合には、不安になるでしょう。それをネガティブにもっていかないために、支援者が支えていきます。1、2歳をすぎてからの親子関係の取り戻しは、なかなか大変です。

子育てひろばは、赤ちゃんをもつ保護者を、公園や地域へとつなぐステップの一つです。ひろばで、わが子を見る目が育ち、子どもが健やかに育つために大切なことを学んだ親は、ひろばから外遊びへと移行していきます。子育て支援が親に届くと、きっと周囲の公園には親子が増えるでしょう。

支援の目標は、支援がいらなくなることです。支援者が目指すことは、友だちや遊び場を見つけて、子育て支援に来なくなることであり、究極の目標は、子育てひろばがいらない緑豊かで子どもが遊べる地域をつくることです。

リフレッシュも大事ですが、「さあ、みんなで遊びましょう」など、その場だけ楽しい時間を提供することは、ほかにいくらでもあるので、税金を使って行うことではないと考えています。

公的な場で行う子育て支援は、親がわが子の親として成長できる支援を最優先すべきだと思います。とくに0歳児の親は、親として最も成長する敏感期であり、吸収力が最も高い時期です。この時期の保護者への集中的な支援によって、これからの長い育児を支えていく土台をつくることができます。保育と同じように、環境を構成して、保護者の主体的な活動を促し、保護者と協働して進めていく子育て支援の形が必要です。

(論談・文責編集部)