はじめに

いつも絵本を子どもたちに届けてくださり、ありがとうございます。

福音館書店は1956年の「こどものとも」創刊以来、65年以上に渡り月刊絵本を刊行し続けて参りました。

時代は変わり、人と人とのコミュニケーション方法が大きく変わりましたが、絵本の大切さは変わらないと思っています。

今日でも多くの園の先生によって当社の月刊絵本が保育の現場で活用され、子どもたちの育ちに寄り添い、園と家庭とを結んでいるという事実。

毎号毎号を手に取り、子どもたちと一緒に楽しんでくださる多くの先生方がいらっしゃるからこそ、数千にものぼる「新しいお話」を世に出すことができたのだと実感しております。

月刊絵本が保育にどう活かされ、子どもたちはどのように絵本の世界を楽しむのか。

この連載では、月刊絵本を保育に取り込み、子どもたちの変化を日々感じながら園長として保育に関わっている松本崇史先生に、月刊絵本の魅力を紹介いただきます。

それではどうぞ、お楽しみください。

こどものともひろば 運営係

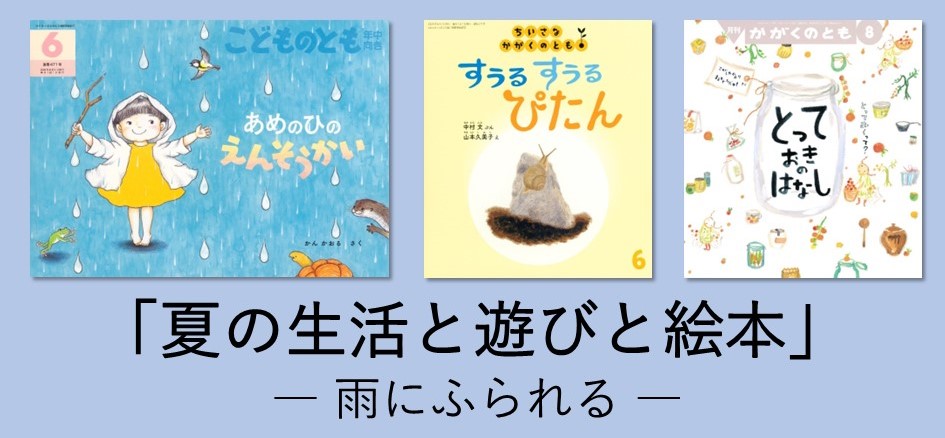

「夏の生活と遊びと絵本」

― 雨にふられる―

初夏、仲夏、晩夏と夏にも始まりと終わりがあり、季節の巡りは繰り返しやってきます。

ただ、「夏」という言葉は、「熱中症」を中心とした何か嫌なイメージがつきがちです。確かに身体に“きつい”暑さは年々増しているように感じています。昨年度はセミも鳴かないような暑さが続き、子どもたちとどのように過ごすかを考える日々でした。

ただ、やはり今の子どもたちにも「夏」の楽しさを感じて欲しいとも願っています。初夏、仲夏、晩夏と、生活と遊びを思い切り過ごして欲しいものです。

そこで、今回は、初夏のころの雨の絵本から夏を感じずにはいられない絵本を紹介したいと思います。

まずは「雨」の絵本です。

「こどものとも年中向き」2025年度6月号に素晴らしい絵本が登場しました。

『あめのひの えんそうかい』(かんかおる さく)です。

日常の子どもたちとの生活の中にも、雨が導いてくれる遊びに「音の遊び」があると思います。昔からある童謡の中にも、雨の音は多様にオノマトペとして存在しています。

この絵本のあらすじは、

雨の中、退屈している主人公のうたは庭へ。

バケツから「ぽいん」。

隣に空き缶を並べて「ぽいん、カン」。

おなべを並べて「ぽいん、カン、チャッ」。

そしてそこには雨の中の生き物たちも仲間に入り、雨の日の演奏会が始まります。

シンプルなストーリーで、このあらすじだけでも、どんなに楽しそうな絵本かを想像しやすいのではないでしょうか。

ただ、絵本を読んでみると、ページをめくるごとに雨を楽しく感じる絵の仕掛けを見つけることができます。

主人公が庭へ出る時には、白紙の上に主人公だけの絵。さて、雨を楽しませてくれるバケツに出会うと、ページの中に雨の世界の丸枠ができます。

次に空き缶に出会うと、その丸枠の雨の世界が広がります。お鍋を並べると、もっともっと。

カエル、小鳥、亀、カワウソが仲間に入ると、その雨の世界は見開きのページいっぱいに広がります。

絵本全部が雨の世界になり、最後は自分だけのファンタジーの世界へ没入したような背景になります。世界で1つだけの雨の演奏会の始まりです。

その絵に重なるような言葉も巧みです。奇をてらう訳でもなく、自然と雨の音とマッチングする音の言葉が選ばれています。雨の世界の広がりと音の言葉がよりその世界を心地よく彩ります。

この絵本を読むと、こども園の子どもたちが雨の中を園庭で遊んでいる時のことを思い出しました。

バケツに水をためるために、しずくが落ちる場所で佇む子。勢いよく落ちてくる雨にただただうたれる子。水たまりを思い切り蹴飛ばしている子。

その子たちの一人一人が雨の世界に入り込み、音に聞き入り、自分たちの世界を「晴れの日」よりも創っているのかもしれません。

良き絵本とは、そこに子どもの姿を発見させてくれます。初夏のジメジメを楽しいイメージに換えてくれる絵本の誕生です。

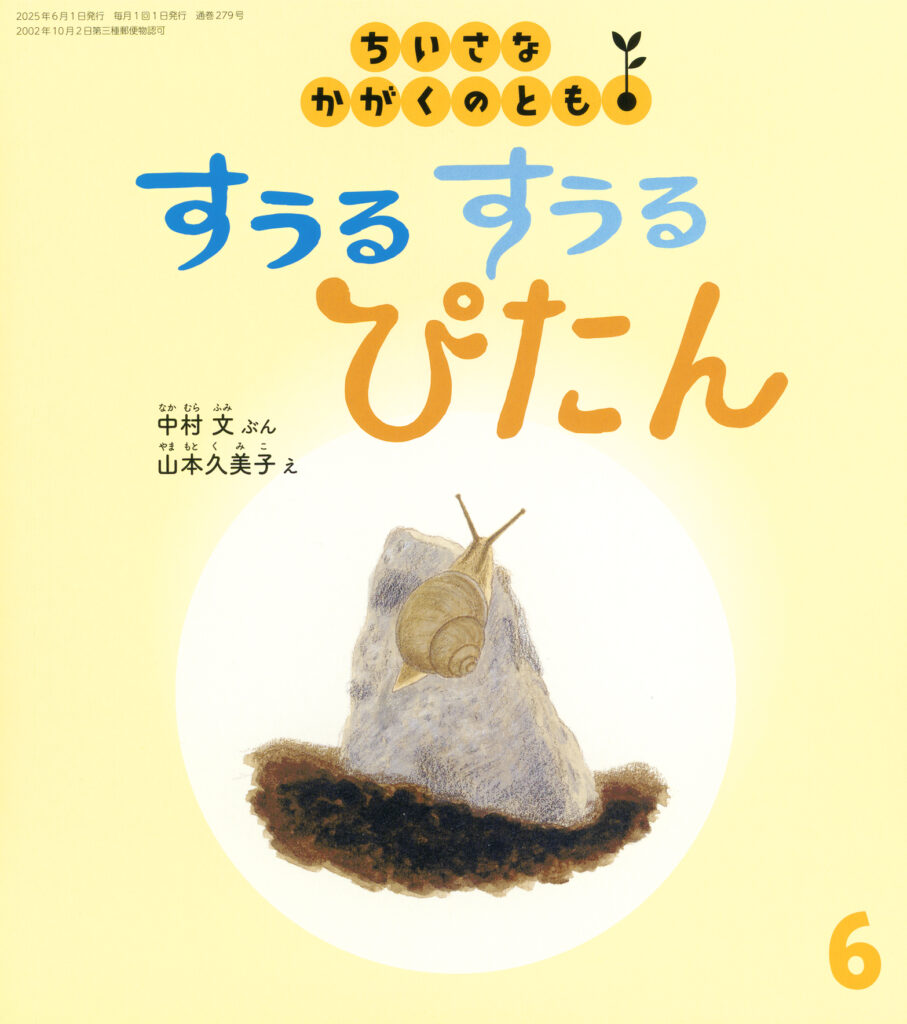

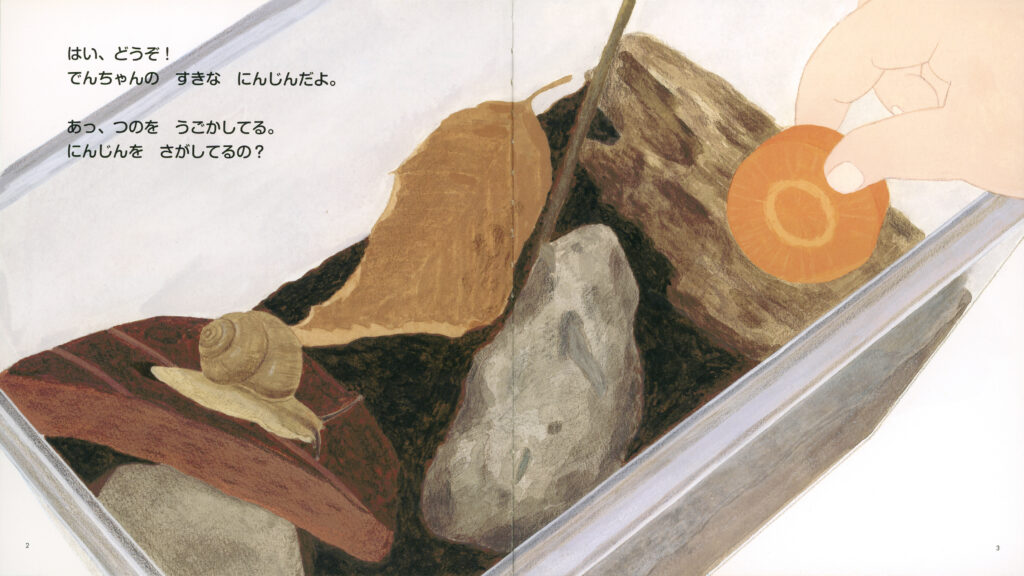

同じ6月号の「ちいさなかがくのとも」では、『すうる すうる ぴたん』(中村 文 ぶん 山本 久美子 え)というカタツムリの絵本もあります。

初夏に大量に出現し、赤ちゃんも生まれる姿をよく観ることができる生き物です。雨の背景はありませんが、カタツムリが飼育ケースの上から、「むいーん!」と顔を伸ばし、飼育ケースの下の餌にまで届く姿は、子どもたちをワクワクさせるでしょう。

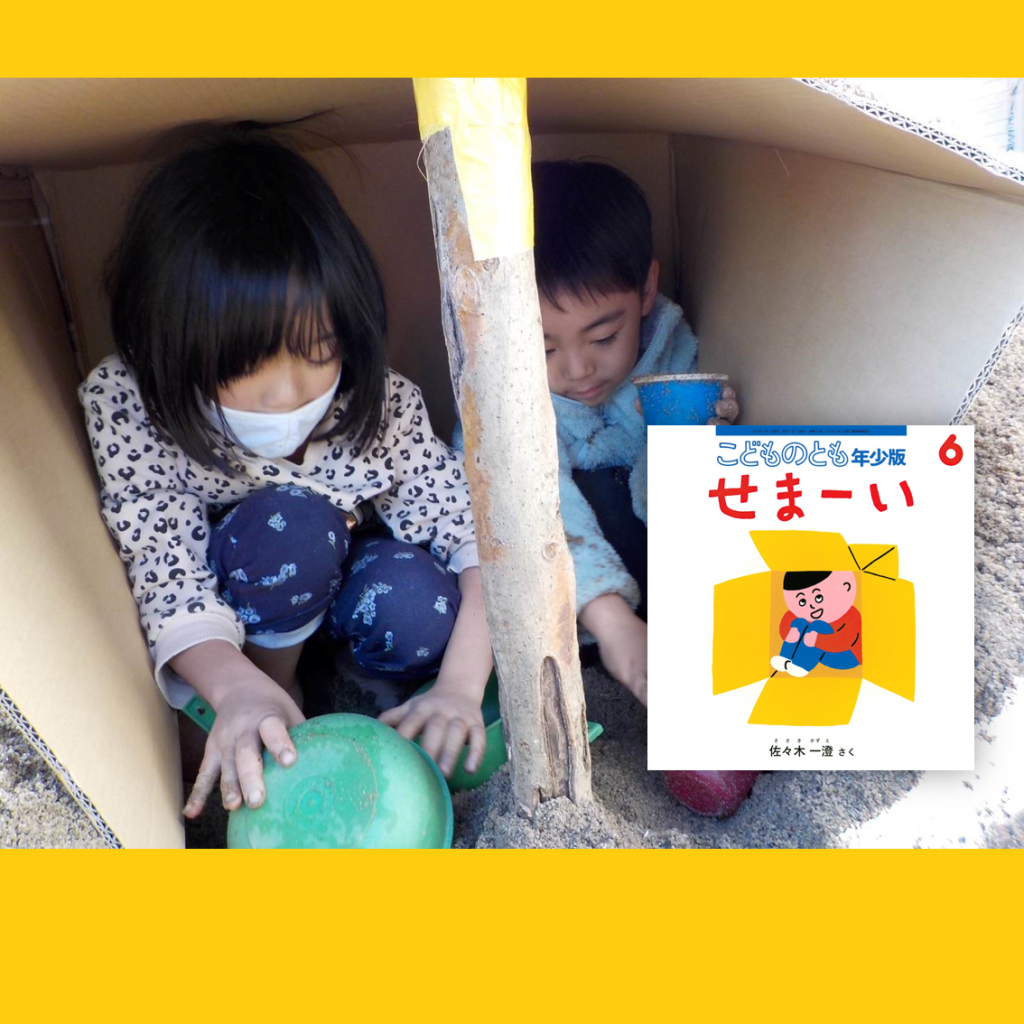

このように絵本はその季節の「天候」「生き物」「食べ物」「植物」「遊び」「行事」など、様々な視点からワクワクとドキドキを添えることができます。

それが断片的な情報ではなく、1つのまとまった「本』としてあるからこそ、1つのことへの興味に集中しやすい子どもたちにマッチングしやすいのも絵本の特徴でしょう。

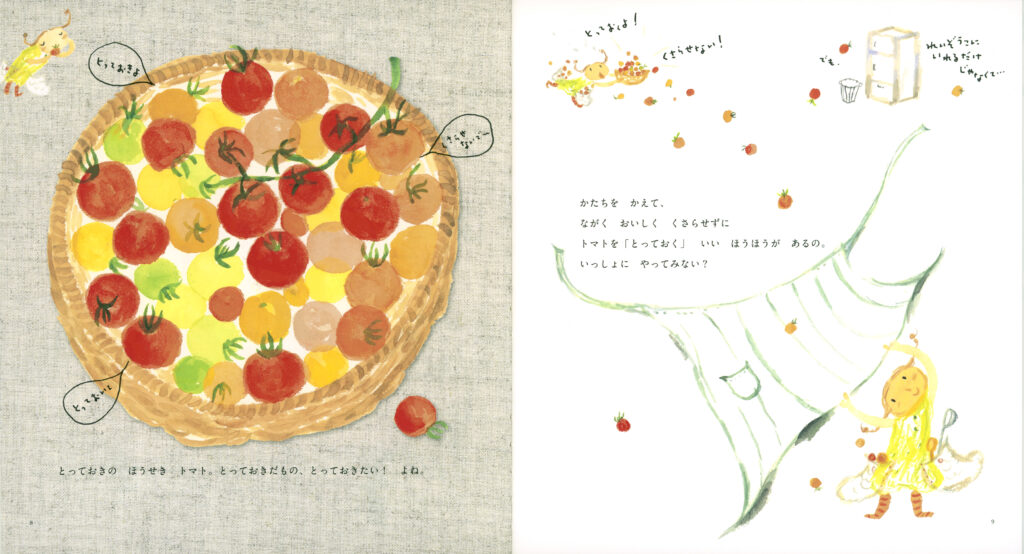

次は、夏野菜の代表格と言えばトマトです。2023年度8月号の「がかくのとも」にユニークな科学絵本が誕生していました。『とっておきのはなし』(こがしわ かおり 作、まるもと ただゆき 作)です。

絵本の内容は、

ミニトマトが食べきれないほどに。このままでは腐らせてしまう。そこで保存の方法として、乾燥、お酢につける、煮る、甘くするなど、様々な方法で美味しく、そして長くとっておける方法を試してみる絵本です。昔からの知恵と工夫を知ることができます。

正直、この絵本が届いたときの印象は「わかりにくい絵だな」でした。子ども向けの絵本として、どうなのだろう? と思わされました。

イラストとしては可愛らしく、おしゃれで今風だなと感じましたが、子どもはどうなのだろうかと。

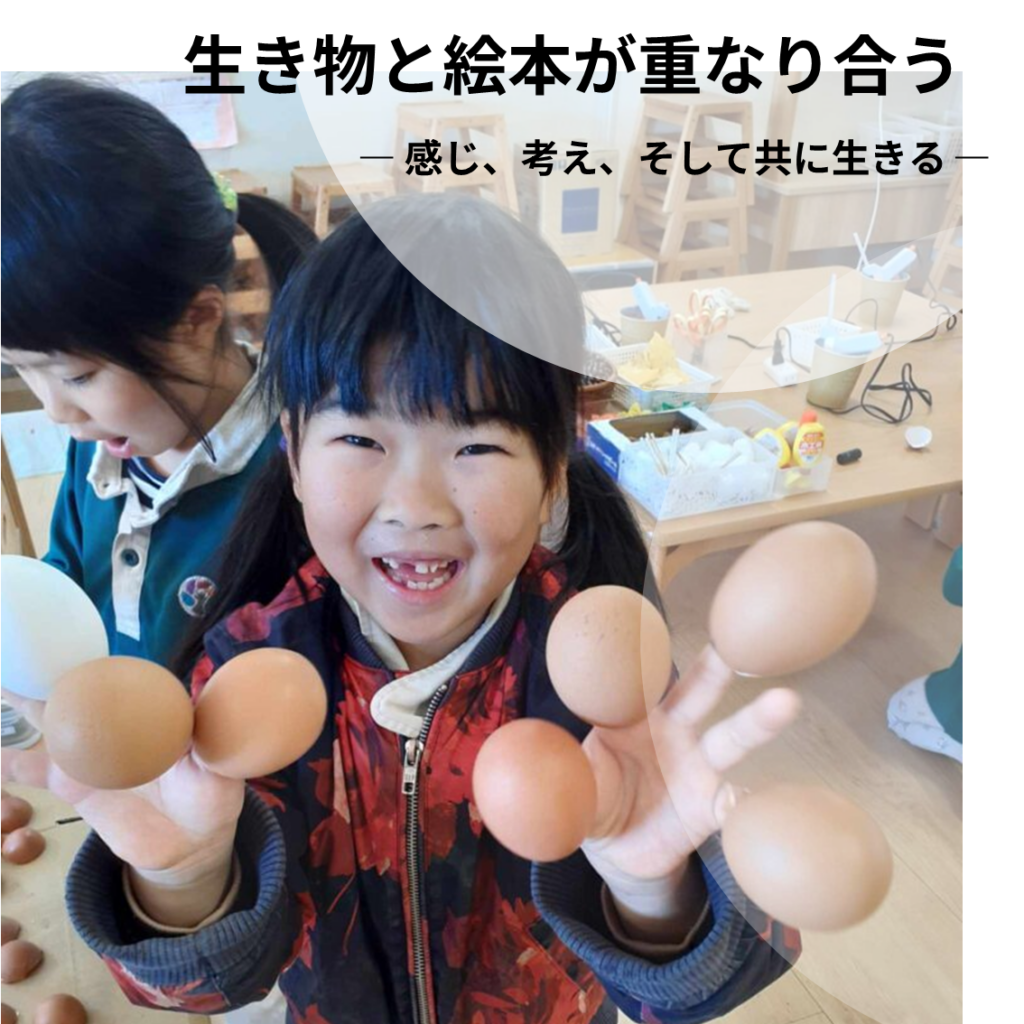

実際は、その年の園庭で、絵本と同じく、トマトが大量になり、園でも子どもたちといっぱいあるトマトをどうしようかという話し合いになっていたので、生活と絵本が重なりました。

やはり、子どもとは大人が思うよりも感じる力、興味のあることを考える力、自分の身近にあることを大事にすること、に長けていました。この絵本のなかにある知恵を見事に「やりたい」に変えていきました。

園では「とっておき」のドライトマトをすることになりました。

シワシワになるトマトの様子を見ながら、美味しいのか半信半疑の子、うわ~と感動する子、どんな味になるか楽しみにする子、と色々な子がいました。

結果は塩をかけすぎて、ちょっとしょっぱいけれども、楽しい生活をすることができました。夏野菜の絵本は、いっぱいありますが、月刊絵本では今までにない視点の物語や知恵や知識のある絵本がやってきます。

それは、園の文化に刺激と潤いを与えてくれます。

既存の本にはない面白さです。月刊絵本の価値はここにあります。

年間ラインナップの中の一冊として届くからこそ、保育者の選択以上のものが届くのです。

特に福音館書店の月刊絵本は子どもたちのことを中心に考えているからこそ、そういった現象がよく起こります。

保育者の予定調和以上のものが届いてくれるのが、保育現場にとって良い月刊絵本ではないでしょうか。

執筆者

松本崇史(まつもとたかし)

社会福祉法人任天会 おおとりの森こども園 園長。

鳴門教育大学名誉教授の佐々木宏子先生に出会い、絵本・保育を学ぶ。自宅蔵書は絵本で約5000冊。

一時、徳島県で絵本屋を行い、現場の方々にお世話になる。その後、社会福祉法人任天会の日野の森こども園にて園長職につく。

現在は、おおとりの森こども園園長。今はとにかく日々、子どもと遊び、保育者と共に悩みながら保育をすることが楽しい。

言いたいことはひとつ。保育って素敵!絵本って素敵!現在、保育雑誌「げんき」にてコラム「保育ってステキ」を連載中。