はじめに

いつも絵本を子どもたちに届けてくださり、ありがとうございます。

福音館書店は1956年の「こどものとも」創刊以来、65年に渡り月刊絵本を刊行し続けて参りました。

時代は変わり、人と人とのコミュニケーション方法が大きく変わりましたが、絵本の大切さは変わらないと思っています。

今日でも多くの園の先生によって当社の月刊絵本が保育の現場で活用され、子どもたちの育ちに寄り添い、園と家庭とを結んでいるという事実。

毎号毎号を手に取り、子どもたちと一緒に楽しんでくださる多くの先生方がいらっしゃるからこそ、数千にものぼる「新しいお話」を世に出すことができたのだと実感しております。

月刊絵本が保育にどう活かされ、子どもたちはどのように絵本の世界を楽しむのか。

の連載では、月刊絵本を保育に取り込み、子どもたちの変化を日々感じながら園長として保育に関わっている松本崇史先生に、月刊絵本の魅力を紹介いただきます。

それではどうぞ、お楽しみください。

こどものともひろば 運営係

こどものとも年中向き 2022年7月号『まどのむこうの やさいは なあに?』

「窓」。

実は、この言葉には、子どもを「誘惑」する強さがあります。

それは「のぞく」という子どもが大好きな行為を「誘発」するからです。

そして、「窓の向こう」には何か違った景色や違った世界が広がっているのではないかと好奇心も湧いてきます。

つまり「窓」は、子どもたちに違った視点や世界や楽しみを気づかせ、それらをつないでくれる役割を果たしてくれるのだなと思います。

保育室の「窓」からも、子どもたちは、よく顔を出し合ってのぞいています。

さて、今回皆さん大人も誘惑する強さを持った「窓」の絵本を紹介したいと思います。『まどのむこうの やさいは なあに?』です。

この絵本は、シリーズの2冊目となりました。

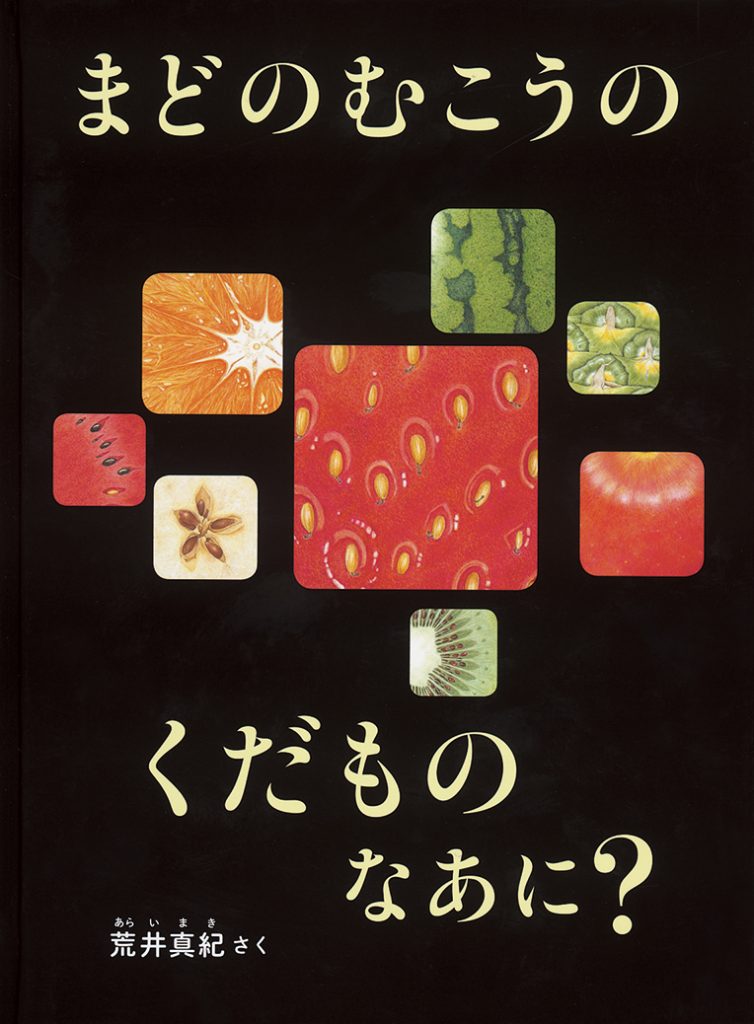

1冊目は『まどのむこうの くだもの なあに?』です。

こどものとも年中向き2019年7月号

2020年10月刊行

現在、ハードカバー化もされている絵本ですが、最初に出会った時は、その絵の細密さに心を奪われました。

また、原画を間近で見させていただく機会があったのですが、驚嘆と感動がそこにはありました。

さて、そんな絵本の続編の野菜バージョンを、ある5歳の男の子Sと読み合った時間です。

保育者:「これなんだと思う?」と表紙を見せる。

S:「キャベツ。」

保育者:「は~よくわかるね。ほら!」

S:「わーきれい。」

保育者:「でしょ。次は?」

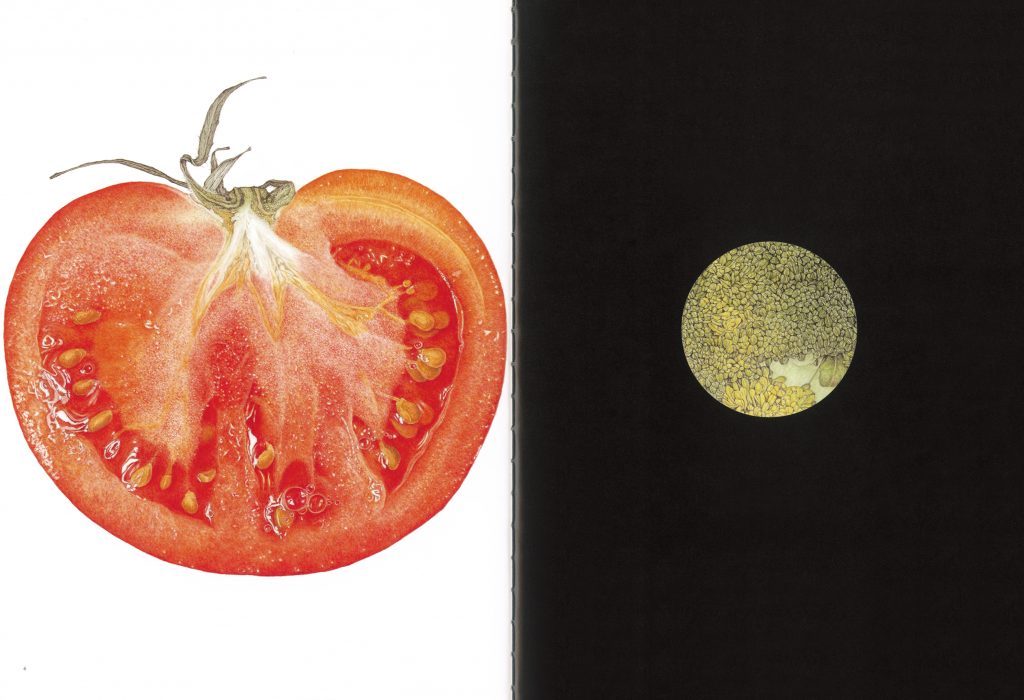

S:「トマト。プツプツ。」

保育者:「あー色でないんだね。すごいね。」と言いながら、次の断面図を共に見る。

S:「あ、ブロッコリーだ。」

保育者:「へーこれもわかるの。」

S:「食べたことある。」

保育者:「そうなの。どうやって食べたの?」

S:「マヨネーズで。」

保育者:「それは最高だね。次は?」と何の野菜かをあてていく。タマネギは少し難しいかなと思い、「これは?」と尋ねると。

S:「タマネギ。」と間髪を入れず答えてくる。

保育者:「へー分かるの。」と言うと、

S:「採った。」と言う。

保育者:「あーカレーの時に採ったものね。」

S:「うん。」

保育者:次は分かるまいと思い、「これは?」と見せると、

S:「そらまめ。」とまたもや即答する。

保育者:「これも・・・」

S:「採った。」と言う。

保育者:「すごいなー、よく観てるんだね。次は難しいと思うんだよ。」とめくると、

S:「タケノコ。」とすぐさま答える。

保育者:「えー!これもか、すごいな。これも・・・・」

S:「採った。」と答える。

当園では、植物の栽培や収穫を、すべて子どもたちと行ないます。

この絵本に出てくる8種類の野菜は、それこそすべて地域の力も借りながら、収穫し、自分たちで調理し、味わいます。

今回の男児Sは、この4月に転園してきた新入園児です。

もともと口数が少なく、今何を考えているのだろうと不思議に思うことがあり、集団生活では困ることが多い子です。

しかし、これまでの体験不足を埋めるように、今いろいろなものに触れている真っ最中です。

虫も嫌いでしたが、今や大好物です。

単に体験があるからではなく、そんな時期だからより体験が心に残っていてこの絵本も生きたのでしょう。

また、今回の読み合いを通して、Sは自分なりに体験を深いところまで落とし、言葉が少ないからこそ、なんとなく観るではなく、その物を細部まで観るということをしている子なのだと感心しました。

そうなのです。

この絵本の素晴らしいところは、そこなのです。絵本作家が真剣に本気で描ききった絵本は、このような子どもの力を大人に気づかせ、発見させてくれる、そういう力がある絵本だということなのです。

さらに、この絵本は写真では面白くありません。

質感、模様、一部、全体、断面、特性、種、毛などの肌触りまで表現できるのは写真では難しいのです。

神秘的とも言えるレベルの絵だからこそ、Sのように子どもが実際に触れて、観て、感じた時の感覚を強く誘発するのでしょう。

この絵本の絵には、収穫経験がない子であっても、絵本から「観る」が始まり、強い興味を「誘発」するほどの力強さと繊細さがあふれています。

何よりも、Sの良さに気づかせてくれたことで、この絵本の良さが分かります

良い絵本はこういうものと言い切るのは難しいところもあります。ただ、この絵本は良いな~は、子どもと実際に読み合うことで分かるものです。

執筆者

松本崇史(まつもとたかし)

社会福祉法人任天会 おおとりの森こども園 園長。

鳴門教育大学名誉教授の佐々木宏子先生に出会い、絵本・保育を学ぶ。自宅蔵書は絵本で約5000冊。

一時、徳島県で絵本屋を行い、現場の方々にお世話になる。その後、社会福祉法人任天会の日野の森こども園にて園長職につく。

現在は、おおとりの森こども園園長。今はとにかく日々、子どもと遊び、保育者と共に悩みながら保育をすることが楽しい。

言いたいことはひとつ。保育って素敵!絵本って素敵!現在、保育雑誌「げんき」にてコラム「保育ってステキ」を連載中。